横浜の博物館・資料館で体験的に学ぶ

- 公開日:2022年11月21日

- 最終更新日:

新着情報

-

2025.09.04 体験・展示

Shiseido Beauty Park 1階「Beauty Retreat Theater」にて、9月4日(木)より「Aging Autumn」を上映中。16K大画面によるAWE映像第4弾は、秋の自然美と体内エイジングを重ね合わせた没入型映像体験。自由に観覧可能です。

-

2025.10.18 学習・体験

三菱みなとみらい技術館では、2025年10月にさまざまな体験イベントを開催中。「MMキッズみらい塾 オンライン見学会」やバイオマス発電を学ぶ見学ツアーのほか、〇✕クイズや理科実験、アテンドツアーなど、未就学児から大人まで楽しめる企画が盛りだくさんです。

-

2025.10.18 展覧会

横浜ユーラシア文化館では、2025年10月11日(土)~2026年1月12日(日・祝)まで、「山本博士コレクション 横濱 東西文化のランデブー」を開催中。眞葛焼や横浜写真、彫刻家具など、幕末から昭和初期の横浜で育まれた東西文化の交差点を映す約200点を展示。展示解説や講座、記念講演など多彩な関連企画も用意されています。

-

2025.10.18 展覧会

横浜開港資料館では、2025年9月13日(土)~12月21日(日)まで、特別公開「小川雄一コレクション初公開 横浜の外国商社と舶来時計」を開催。文明開化の象徴ともいえる舶来時計=“商館時計”を中心に、明治期の時間文化や外国商社の姿をひもとく貴重な展示。展示案内や講座、まち歩きなど関連イベントも充実しています。

-

2025.10.18 企画展

JICA横浜 海外移住資料館では、2025年8月15日(金)~12月7日(日)まで、企画展示「BROKEN PROMISES 破られた約束 -太平洋戦争下の日系カナダ人-」を開催。カナダで制作された巡回展で、戦時下に日系人が受けた財産没収や差別政策の実態を、7人の個人史とともに紹介。公開講座など関連イベントも行われています。

-

2025.8.3 夏休み企画

関内・山手・みなとみらいエリアの10館をめぐる「ミュージアムミッション2025」が、2025年7月19日(土)~8月31日(日)まで開催中。各館で出題されるミッションをクリアするとオリジナルシールがもらえる参加無料の企画で、夏休みのお出かけや自由研究にもぴったりです。

-

2025.8.3 企画展

横浜市歴史博物館では、2025年8月9日(土)~9月7日(日)まで夏の企画展「君も今日から考古学者! 横浜発掘物語2025 夏休み編」を開催。遺跡からの発見を手がかりに、自由研究にもぴったりな体験展示や工作、ナイトミュージアム、ミュージカルなど親子で楽しめる関連イベントも多数実施されます。

-

2025.8.3 上映イベント

JICA横浜 海外移住資料館では、8月2日・9日・16日の各土曜に、戦後80年を記念して「日系映画三部作 上映会」を開催。強制収容や差別と向き合った日系人の歴史を描いたドキュメンタリー3作品を通して、平和について改めて考える機会を提供します。上映後には監督のトークショーも実施され、初回(8月2日)は榊原るみさんも登壇予定です(参加無料・予約不要)。

-

2025.8.3 イベント

三菱みなとみらい技術館では、2025年8月も親子で楽しめる無料イベントが多数開催。関根康人教授が語る“宇宙生命体”のオンライン講座「MMキッズみらい塾」や、霧箱やベントナイトを使った実験体験、毎週実施の〇✕クイズや理科実験など、自由研究にもぴったりの内容が揃います。イベント詳細はこちら。

-

2025.7.19 夏休み企画

JICA横浜 海外移住資料館では、2025年7月26日(土)、8月6日(水)、30日(土)に「夏休み子ども向けイベント」を開催。昔のパスポートづくりや紙芝居の実演など、自由研究にもぴったりの参加無料プログラムが揃います。

-

2025.7.19 企画展

放送ライブラリーでは、2025年8月8日(金)~10月5日(日)まで、昭和のテレビとCMに焦点を当てた企画展「テレビとCMで見る1970-1980年代」を開催。懐かしの番組や名作CM、当時の資料や衣装展示まで、放送と時代の記憶をたどる特別展示です(入場無料)。

-

2025.7.19 企画展

横浜みなと博物館では、2025年8月9日(土)~10月13日(月・祝)まで、没後10年を迎える画家の仕事を振り返る企画展「柳原良平をかたちづくるもの―船・アンクルトリス・そして横浜」を開催。初公開の原画や貴重な作品約400点が一堂に集まります。

-

2025.7.15 特別展示

原鉄道模型博物館では、7月31日(木)〜9月1日(月)に「きかんしゃトーマスとなかまたち in いちばんテツモパーク」を開催!TVで使われた実物模型のトーマスたちが巨大ジオラマを走る、夏休み限定の人気展示です。

-

2025.7.10 お得情報

カップヌードルミュージアム 横浜の入館料が20%OFFになるクーポンが、HISクーポンで毎日配布中。大人は500円→400円に。当日限り有効なので、行く前にスマホでさっと取得しておくのがおすすめです。マイカップヌードル作りやユニークな展示を、ちょっとお得に楽しんでみては?

-

2025.7.9 リニューアル

三菱みなとみらい技術館は、2025年7月12日(土)にエントランスとファサードを改修しリニューアルオープン。「UNIVERSE BLUE」をテーマに、実物大グラフィックや企業スポーツ展示など新たな魅力が加わります。

-

2025.7.6 夏休み企画

帆船日本丸では、2025年8月に「夏休み講座・教室」を開催。タグボートづくりやロープワーク、宿泊体験など、海と船を学べる親子向けイベントが盛りだくさんです。

-

2025.7.6 夏休み企画

三菱みなとみらい技術館では、2025年7月12日(土)~8月31日(日)まで「夏休みイベント」を開催。自由研究に役立つワークシートや理科実験、クイズなどを通して、科学の楽しさを体験できます。

-

2025.6.15 特別体験

放送ライブラリーでは、2025年8月9日(土)に「日テレ体験教室 中継車がやってくる!」を開催。番組づくりの裏側を、日本テレビの技術スタッフによる実演を通じて楽しく学べる小学生向けイベントです。普段は触れられない中継車や放送機材を、親子で間近に体験してみませんか?

-

2025.5.22 特集展示

「横浜みなと博物館」では、2025年4月1日(火)から9月28日(日)まで、「世界のコインでたどる帆船と航海の歴史」を開催中です。古代から現代までの帆船などがデザインされた44の国と地域のコイン50枚が展示されています。

-

2025.5.12 特集展示

横浜みなと博物館内「柳原良平アートミュージアム」では、2025年5月8日(木)〜11月16日(日)の期間、没後10年を迎える画家・柳原良平が描いた国内外の橋と船の風景を紹介する特集展示「橋と船の博覧会」を開催中です。

-

2025.5.8 イベント

ニュースパークでは、2025年4月26日(土)~8月31日(日)まで、企画展「戦後80年・昭和100年 報道写真を読む」を開催中。6万点を超える貴重な写真とともに、戦中から復興までをたどる内容です。写真が語る昭和の歩みに、静かに向き合ってみませんか?

-

2025.4.20 イベント

ニュースパークでは、4月2日(水)〜12月末までミニ展示「戦後80年 あのとき新聞は何を伝えたか」を開催中!80年前の紙面を通して当時の出来事をたどる、歴史を感じる展示です。

-

2025.4.20 イベント

はまぎん こども宇宙科学館では、「プラネタリウム ドラえもん 宇宙の模型」を2025年7月18日(金)までロングラン投影中!ドラえもんと一緒に、宇宙と星空のふしぎな世界を親子で楽しんでみませんか?

-

2025.1.6 休館情報

神奈川県立歴史博物館は、2025年1月から2026年9月(予定)まで休館します。

横浜市内には様々な分野の博物館や資料館などの施設が、このページに載せきれないほど存在しています。神奈川県や横浜市の大型施設から、代々受け継いで現在に至るまでの歴史を伝える個人レベルの資料館まで幅広いです。

博物館や資料館と言っても何も学術的な難しいものばかりではありません。施設による多種多様な工夫により、単に資料を読む・見るというだけでなく、その時代にタイムスリップしたかのように当時の実物の展示があったり、精巧な模型により再現されていたり、物によっては実際に体験できる設備があるところも。

一人で好みの分野を掘り下げに行くのもよし、カップルや家族連れで楽しめるところも多いので、ぜひ今度の休みの日に出かけてみてください。多くが屋内施設なので、梅雨の季節や雨の日に行くのも良いかもしれません。

横浜市歴史博物館【センター北】

横浜市歴史博物館は、隣接地に国史跡の弥生時代の大塚・歳勝土遺跡公園を有して、ナマの歴史に触れる野外博物館として市民ガイドの協力のもとに、大いに学ぶこともできる施設です。

学校との連携にも力を入れており、毎年多くの児童・生徒が訪れて、横浜の歴史や文化をよく知り、自分たちの過去、現在を考える場となっているそうです。

よく混同しがちなのですが、横浜市歴史博物館は横浜ベイエリアからは離れた港北区にあります。馬車道にあるのは、後述の神奈川県立歴史博物館です。平成7年(1995)の開館。

- 【住所】

- 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目18-1

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-912-7777

- 【アクセス】

- 横浜市営地下鉄「センター北駅」徒歩3分

- 【営業時間】

- 9:00~17:00(券売は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始※公園部分(大塚遺跡を除く)は24時間オープン

- 【観覧料】

- 一般:400円、高校生・大学生: 200円、小学生・中学生:100円※毎週土曜日は、小・中・高校生は無料※横浜市内在住の65歳以上の方は無料

- 【駐車場】

- 30分100円(無料の駐輪場あり。バイク駐輪可。)

神奈川県立歴史博物館【馬車道】長期休館中

神奈川県立歴史博物館は、「かながわの文化と歴史」を総合的に扱う唯一の博物館です。常設展示である総合テーマ展示は、神奈川の歴史を五つの時代に分け、「さがみの古代に生きた人びと」、「都市鎌倉と中世びと」、「近世の街道と庶民文化」、「横浜開港と近代化」、「現代の神奈川と伝統文化」のテーマのもと、人々の生活や信仰、政治や経済の変化、外来文化の影響など、さまざまな歴史的視点で展示を展開しています。

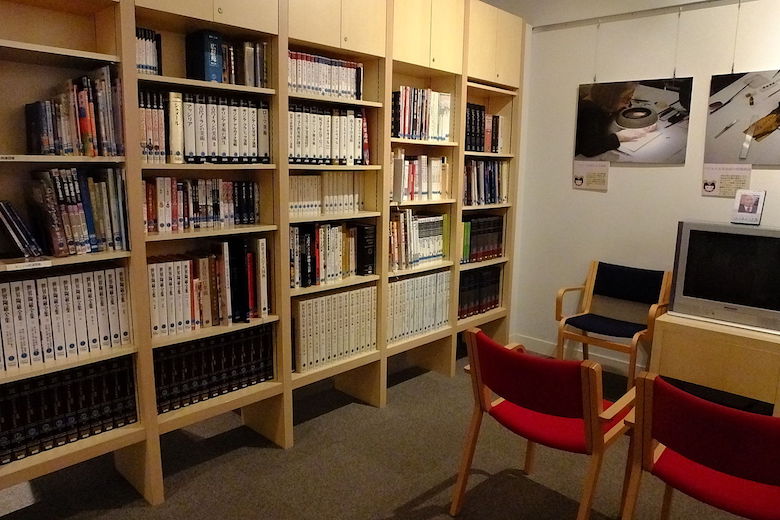

また、学芸員の研究成果をもとに常設展とは異なった切り口で展開する特別展、豊富な館蔵資料を基に実施する特別陳列、コレクション展を定期的に開催。このほか、ミュージアムライブラリーでは、来館者の自己学習を支援するためレファレンスサービスを行い、さらに、情報システム、図書を備えています。

建物は、旧横浜正金銀行の本店として1904(明治37)年に建てられたネオ・バロック風建築物の旧館部分と、1967(昭和42)年の神奈川県立博物館の開館にあたり増築された新館部分とからなっています。旧館部分の外観は建築当初の姿をそのまま残し、1969(昭和44)年に国の重要文化財の指定を受けています。さらに、1995(平成7)年には、近代における我が国の産業経済の発展を支えた重要な遺跡として、国の史跡指定を受けました。

ミュージアムショップでは、特別展の図録、所蔵品をモチーフにしたオリジナルグッズ、県内の歴史や文化をテーマにした書籍、おみやげとしてのお菓子や雑貨等、豊富に取り揃えております。特別展開催中にはテーマにちなんだ関連書籍やグッズも販売しています。

暖かい雰囲気とぬくもりのあるサービスが自慢の「喫茶ともしび」では、あの「横濱馬車道あいす」がいただけます!他にも「懐かしのナポリタン」や馬車道十番館のパンを使用したサンドウィッチなど、横浜ならではの軽食もあります。喫茶だけのご利用も可能で、当日の常設展又は特別展のチケットの半券で50円引きになります!

- 【住所】

- 〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通5丁目60

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-201-0926

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「馬車道駅」3番・5番口より徒歩1分②横浜市営地下鉄「関内駅」9番出口より徒歩5分③JR京浜東北・根岸線「桜木町駅」新南口(ICカード専用)より徒歩5分

- 【開館時間】

- 9:30~17:00(入管は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(祝日の場合は開館)、月曜日祝日の翌日年末年始(12/28~1/4)、資料整理休館日

- 【料金】

- 常設展:20歳以上300円、学生および20歳未満200円、高校生および65歳以上100円、中学生以下無料コレクション展:無料、特別展:別料金

- 【ショップ】

- 正面玄関を入って右の、1階フリーゾーンにミュージアムショップ、博物館1階の回廊に喫茶ともしびがあります。

- 【駐車場】

- 一般来館者用の駐車場・駐輪場はありません

- 【備考】

- 2025年1月から2026年9月(予定)まで休館。休館中に、エレベーターの更新、展示室照明のLED化、その他諸設備の修繕や更新を予定しています。

横浜開港資料館【日本大通り】

横浜開港資料館は、横浜の歴史に関する資料を収集し、閲覧・展示・出版などにより一般に公開する施設です。横浜の歩んできた道を、資料を通じて次の世代に伝えていく、「近代横浜の記憶装置」としての役割を担っています。開港百年を記念して編さんされた『横浜市史』の収集資料を基礎に、1981(昭和56)年、日本の開国を約した日米和親条約が締結された地において開館しました。

開国につづく開港によって、横浜は日本の玄関、貿易都市として発展をはじめました。その19世紀半ばから関東大震災にいたる時期を主な対象として、当館は資料の充実に努めてきました。公私の文書記録、新聞雑誌、写真や浮世絵などの収集資料は、現在25万点を超えていますが、これらの資料は、常設展や企画展で紹介するとともに、閲覧室での公開を進めています。

(出典:横浜開港資料館)

受付にあるショップでは、当館発行の書籍や収蔵資料の複製品なども販売しています。

- 【住所】

- 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通3

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-201-2100

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口より徒歩2分②JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩15分③JR桜木町駅から市営バス「日本大通り駅県庁前」下車、徒歩1分。

- 【開館時間】

- 9:30~17:00(入館は16:30まで)

- 【閲覧室】

- 10:00~12:00、13:00~16:00※閲覧室のご利用には電話による事前予約が必要です。

- 【休館日】

- 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始、ほか※閲覧室は上記の休館日のほかに火曜日(祝日の場合は翌平日)、月末整理日、資料整理週間、ほか。

- 【料金】

- 大人200円、小中学生100円※毎週土曜日は高校生以下無料「濱ともカード」をお持ちの方は無料

- 【カフェ】

- 横浜の企業や銘菓を歴史とともに紹介するのがコンセプトの「ミュージアムショップ&カフェPORTER'S LODGE」が併設されています。

横浜都市発展記念館【日本大通り】

横浜都市発展記念館では、現在の横浜市をよりよく理解するために、その原型が形成された昭和戦前期を中心にして、「都市形成」「市民のくらし」「ヨコハマ文化」の三つの側面から、都市横浜の発展のあゆみを展示する博物館です。

関東大震災以降の歴史資料を中心に展示しており、失われた近代建築や明治時代のレンガ製下水道マンホールの模型、明治期のガス灯なども公開しています。横浜ユーラシア文化館と同一の建物内(4階)にあり、屋外展示および1階は入場無料で見学可能となっています。2003年3月開館。

- 【住所】

- 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通12

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-663-2424

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口徒歩0分②JR京浜東北・根岸線「関内駅」南口より徒歩10分③横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口より徒歩約10分④JR桜木町駅から市営バス「日本大通り駅県庁前」下車、徒歩1分。

- 【開館時間】

- 9:30~17:00(入館は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始、ほか

- 【料金】

- 大人200円、小中学生100円※毎週土曜日は高校生以下無料毎月第2水曜日の「濱ともデー」は、「濱ともカード」をお持ちの方は無料

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館【日本大通り】

横浜ユーラシア文化館は、晩年を横浜市で過ごした東洋学者 江上波夫が横浜市に寄贈した考古学・歴史学・民族学・美術関係の資料をもとに、開館した博物館です。2,500点あまりの考古・歴史・美術・民族資料と、約25,000冊の文献資料が収蔵、展示されています。

これらを「砂漠と草原」「色と形」「技」「装う」「伝える」という5つのキーワードを軸として、ユーラシア諸地域の多彩な文化と人々の交流の歴史が分かるように展示しているのが特色です。

これらの資料を中心に、ユーラシア諸地域の民族や文化の交流に関する調査研究を行い、その成果を広く市民に公開することにより、国際都市横浜の発展に寄与する施設として、平成15年(2003年)3月15日に開館しました。企画展示、出版、講座、講演会、コンサートなどの普及事業を行っています。横浜都市発展記念館と同一の建物内(2階)にあります。

- 【住所】

- 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通12

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-663-2424

- 【アクセス】

- みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口徒歩0分JR京浜東北・根岸線「関内駅」南口より徒歩10分横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口より徒歩約10分

- 【開館時間】

- 9:30~17:00(入館は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月28日~1月3日)他

- 【料金】

- 大人200円、小中学生100円※毎週土曜日は高校生以下無料※特別展・企画展の観覧料は別途定めます。

- 【ショップ】

- 1階無料ゾーンにあるミュージアムショップでは、当館の展示図録・関連出版物・オリジナルグッズなどを販売しています。

三菱みなとみらい技術館【みなとみらい】

三菱みなとみらい技術館は、明日を担う青少年たちが「科学技術」に触れ、夢を膨らませることのできる場になることを願い、三菱重工業株式会社が1994年6月に設立したものです。館内は、陸、海、空、宇宙のテーマ別ゾーンに加え、バーチャルツアーステーションをはじめとするさまざまな展示・体験コーナーで構成しています。日常生活では触れる機会の少ない科学技術の現在そして未来に、実物や大型模型など体験型の展示で楽しみながら親しんでいただくことで、青少年たちの科学技術の芽が育つことを願っています。

空ゾーンには、三菱航空機が独自に進める日本初のジェット旅客機MRJの実物大模型の展示があり、機内では実物の座席の座り心地や、コックピットでMRJのフライトシミュレーションを体験できます(現在は感染症対策のため休止)。実際のMRJのプロジェクトも完全凍結されて、会社も解散してしまいましたが、何とかまた復活して欲しいものです。

なお、2018年2月25日にオープンした「バーチャルツアーステーション」は閉鎖してしまいました。半径7m、全幅15mに及ぶ巨大シリンドリカル(円筒形)スクリーンが視界全域を覆い、まるで映像の中に入り込んでしまったような"異次元空間"ツアーが体験できると話題で、第一弾の上映コンテンツは、国際宇宙ステーション(ISS)をVRで目の前に再現!したものでした。

- 【住所】

- 〒220-8401 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3-1 三菱重工横浜ビル1・2階

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-200-7351

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「みなとみらい駅」5番けやき通り口より徒歩8分②JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄「桜木町駅」徒歩8分

- 【開館時間】

- 平日 10:00~15:00(入館は14:30まで)土日・祝日 10:00~16:00時まで(但し、入館は15:30まで)

- 【休館日】

- 毎週火曜日・水曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始及び特定休館日

- 【入館料】

- 大人500円、中・高校生300円、小学生200円、65才以上の方は無料

- 【駐車場】

- ビルの地下に、463台収容の一般有料駐車場(30分250円、最大:平日1,500円、土日祝日2,000円)があります。事前に予約できる駐車場サービス「

タイムズのB」または「akippa

」を利用すれば、平日なら1,150円(1回)で利用できるのでオススメです。

」を利用すれば、平日なら1,150円(1回)で利用できるのでオススメです。

- 【備考】

- 1階ミュージアムショップは2021年5月末でショップ内での販売を終了し、2021年7月から新たに1階エントランス内のショーケースでグッズ販売しています。

はまぎん こども宇宙科学館【洋光台】

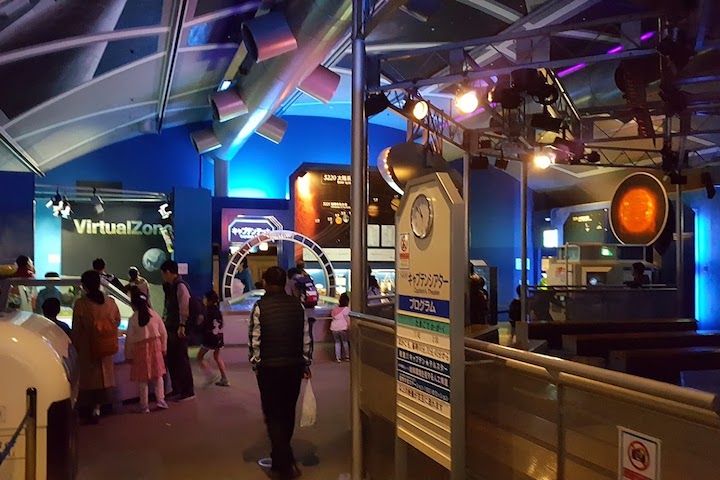

はまぎん こども宇宙科学館は、B2から5Fまで宇宙や科学のおもしろさを体験できる、館全体が巨大な宇宙船をイメージした体験型科学館です。フロアごとにテーマの異なる5つの展示室があり、子どもから大人まで、自分でふれて体感して、楽しく遊びながら宇宙や科学のふしぎを学ぶことができます。

宇宙の広がりをさぐる5F「宇宙船長室」にあるキャプテンシアターでは、身近な道具を使った科学実験ショウ「サイエンス・ショウ」や、宇宙をテーマにした映像と道具を使った解説を行う「サイエンス・ミニトーク」を土日祝に開催しています。

プラネタリウムでは、直径23mのドーム全体に広がる迫力の映像と、リアルで美しい星がつくりだす、臨場感あふれる宇宙を体験できます。小さなお子さまから大人まで楽しめるプログラムをご用意しています。全ての番組の前後どちらかで約15分間、スタッフによるその日の星空解説を行っています。

そのプラネタリウムの老朽化した投影機を2001年以来初めて新しくし、2022年12月1日(木)からリニューアルオープンしました。最新の観測データを反映させ、世界最多恒星数を投影できる「MEGASTAR-IIA(開発:有限会社 大平技研)」を導入し、ギネス世界記録に挑戦します。すべて個別の星として投影できるよう、肉眼では見分けられないような微細な星粒まで、恒星原板に極小の穴をあける技術により、1等星から20等星までの微光星を正確に再現し、今までにないリアルで鮮明な天の川も再現ができます。一段と良い星空が映し出され、臨場感や感動が生まれるように。

2022年の11月30日の内覧会では、ギネス世界記録に挑戦。多数の星の幾つまで見えているかの判定が困難を極め、その場での判定は見送られました。2023年2月8日に、少なくとも7億個の恒星を投影できるプラネタリウム投影機として、ギネス世界記録に登録されました。そして、応募総数2,206枚の中から、プラネタリウム投影機「MEGASTAR-IIA(メガスターツーエー)」の愛称を「はま銀河」に決定しました。

ミュージアムショップでは、国際宇宙ステーション(ISS)で食べられているものと同じレシピの宇宙日本食をはじめ、科学工作グッズや文房具などが購入できます。また、1Fのコスモカフェではお子様が喜びそうな軽食がいただけます。ちょっと疲れたら休憩するのにぴったりです。

そうそう、JAF(日本自動車連盟)の会員の方をはじめ、いくつかの福利厚生サービスの会員の方は、会員証またはクーポンを1Fインフォメーションで提示により、知育玩具がもらえますよ!(会員ご本人様1名1日1回のみ)

- 【住所】

- 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目2-1

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-211-1515

- 【アクセス】

- JR京浜東北・根岸線「洋光台駅」徒歩3分

- 【開館時間】

- 9:30~17:00(最終入館は16:00まで)

- 【休館日】

- 第1・3火曜日、年末年始※プラネタリウム番組入れ替え時および展示機器点検保守等のため、臨時休館する場合があります。

- 【入館料】

- 大人400円、小・中学生200円※毎週土曜日は、小・中・高校生の入館料が無料となります。※濱ともカードをお持ちの方は無料プラネタリウム入場料は、別途大人600円、4歳以上・小・中学生300円かかります。

- 【ショップ】

- ミュージアムショップやコスモカフェがあります。

- 【決済】

- 各種クレジットカード、電子マネー、QRコード決済がご利用になれます。

- 【駐車場】

- 約70台(1回 700円)

日本郵船歴史博物館【馬車道】長期休館中

日本郵船歴史博物館は、日本郵船の社史を通して近代日本海運の黎明期から今日に至るまでを紹介しています。分かりやすくまとめられた映像を中心に、歴史の分岐点を捉えた貴重な写真、豪華な客船パンフレット、美しい絵葉書、迫力あるモデルシップ、そして詳細な各種の資料を立体的に展示し、近代日本の海運史を多角的にご覧いただけるようになっています。

また、時期によって内容が異なる企画展も行っており、現在は、2021年に行った企画展「船と主機関-エンジンの変遷とこれから-」を開催しています。本展では、日本郵船ゆかりの船と共に、「NYK スーパーエコシップ 2050」に至るまでの主だった主機関の変遷をたどりながら、時代の要請とともに変化を続ける主機関と当社のあゆみを紹介しています。

ミュージアムショップでは、船や海をモチーフにしたオリジナルグッズを数多く取り揃えています。ミュージアムショップのみのご来館は入館無料です。山下公園で係留展示されている日本郵船氷川丸との両施設セット割引もあるので、両方いかれる際はぜひご利用ください。

日本郵船と三菱地所は、横浜市内にある横浜郵船ビルを全館保存の上、ホテルに用途転換する計画を進めています。この大規模開発の一環として、日本郵船歴史博物館は郵船ビル東側に整備される高層ビルに移転・再整備される予定です。工事は2024年に着工し、2026年に完成予定。供用開始は2027年春を目途としています。

そのため、日本郵船歴史博物館は2023年4月1日より長期休館中です。再開館に関する詳細は、公式サイトでの最新情報をご確認ください。

- 【住所】

- 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目9

- 【地図】

- Appleマップ / Google マップ

- 【TEL】

- 045-211-1923

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「馬車道駅」6番出口より徒歩2分②横浜市営地下鉄「関内駅」3番/4番出口から徒歩7分③JR京浜東北・根岸線「関内駅」北口から徒歩8分

- 【開館時間】

- 10:00~17:00(ご入館は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館)年末年始・臨時休館日※長期休館中

- 【ショップ】

- ミュージアムショップあり。入館料は不要です。

- 【駐車場】

- なし。近隣に「海岸通3丁目第3駐車場」があります。人気で埋まってることが多いので、事前に予約できる駐車場サービス「

タイムズのB」のご利用をオススメします。

- 【備考】

- 2023年4月1日より休館。再開館は2027年春を目途に予定。

日本郵船氷川丸【山下公園】

氷川丸は、山下公園前の横浜港に係留保存されている貨客船で、横浜のシンボル的存在です。1930年(昭和4年)に、現在の横浜美術館前にあった横浜船渠株式会社(現・三菱重工業横浜製作所)の第四号船台にて建造されました。この説明看板は横浜美術館から道路を隔てた場所(Google Map)に立てられています。

太平洋横断シアトル航路へ就航した当時を代表する高速貨客船で、太平洋戦争前には、秩父宮ご夫妻や喜劇王チャップリンも乗船したことで有名です。第二次大戦中は、政府徴用船、および海軍特設病院船となり、終戦までに3回も触雷しましたが、日本郵船の大型船では唯一沈没を免れた戦前より唯一現存する日本の貨客船です。

船内のインテリアなども含めて貴重な産業遺産であるため、2003年(平成15年)には横浜市の有形文化財の指定を受け、2007年(平成19年)に経済産業省の近代化産業遺産として認定、さらに2016年(平成28年)8月には国の重要文化財(歴史資料)に指定されました。現在は、アールデコ様式の一等食堂や、一等喫煙室、一等特別室などを見学できるほか、「氷川丸」の波乱の歴史をご紹介する展示コーナーも。プロムナードデッキからは、横浜港の風景が楽しめます。

入館料は一般 300円ですが、今ならWebサイトの優待券を提示すれば割引になります。また、入館券の半券「日本郵船氷川丸・単館券」「氷川丸・日本郵船歴史博物館セット券」の半券を、この後ズズとJUNちゃんが訪れる「横浜ランドマークタワー69階 展望フロア スカイガーデン」入場時に呈示すると、入場料割引が受けられます。

また、タイムズ24のタイムズクラブ会員なら、会員証のご提示で入館料がお得!タイムズクラブ(入会金・年会費無料)に入会すると何かと便利でお得です。タイムズのコインパーキング利用の際にポイントが貯めるだけでなく、事前に駐車場が予約できる「

タイムズのB」の利用のほか、各種割引・優待が受けられる

タイムズクラブの優待サービスを利用できます。この機会にぜひご検討ください。

- 【住所】

- 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 山下公園地先

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-641-4362

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「元町・中華街駅」4番出口より徒歩3分②JR京浜東北・根岸線「石川町駅」または「関内駅」徒歩15分

- 【開館時間】

- 10:00~17:00(ご入館は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館)

- 【入館料】

- 一般300円、シニア200円、中・高校生100円、小学生100円※「日本郵船歴史博物館」利用とのセット券あり

帆船日本丸・横浜みなと博物館【みなとみらい】

横浜みなと博物館(旧 横浜マリタイムミュージアム)は、「横浜港」をテーマにしたはじめての博物館です。横浜港が開港から150年を迎えた2009年4月24日(金)正午にオープンしました。展示テーマは「歴史と暮らしのなかの横浜港」で、開港から150年の中で横浜港が積み上げてきた歴史や、技術、文化を最新の研究や情報を反映し紹介しています。

横浜港の開港から約160年の歴史を紹介する「横浜港の歴史」ゾーンと、横浜港の役割をテーマ別に学べる「横浜港の再発見」ゾーンで構成された常設展示で、横浜港のことをまるごと学ぶことができます。

「横浜港の歴史」ゾーンでは、開港から約160年の横浜港の歴史を7つの時代に分けて振り返ります。開港前の吉田新田や横浜村の時代から、ペリー来航、大さん橋建設、客船の黄金時代、戦中・戦後の横浜港、コンテナ船の登場、そして現代の横浜港までを紹介しています。

「横浜港の再発見ゾーン」では横浜港のふ頭、帆船日本丸と船員養成、姉妹港・友好港・貿易協力港との交流などについて学ぶことができます。また帆船日本丸の歴史や総帆展帆を迫力ある大型映像で体験できるVR(バーチャルリアリティ)シアター「みなとカプセル」や、江戸時代の新田開発から現在の新本牧ふ頭の建設まで横浜の埋め立ての歴史を学ぶことができる「埋立と築港の技術と歴史」の展示室もあります。

さらに、昭和5年(1930年)に建造された練習帆船「日本丸」が昭和60年(1985年)4月より、みなとみらい21地区の石造りドックに現役当時のまま保存し、一般公開されています。船の生活を体験する海洋教室やすべての帆をひろげる総帆展帆などを行い、帆船のすばらしさ、楽しさを伝えています。全ての帆を広げる「総帆展帆」(そうはんてんぱん)の日に行かれるのが特にオススメです。

しばらく休館していた横浜みなと博物館は、国内初の常設体験型VRシアターの導入等展示施設の更新、多言語案内サインの拡充、吊り天井の耐震化等、約1年にわたる改修工事を終え、2022年6月28日(火)にリニューアルオープンしました!

- 【住所】

- 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目1-1

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-221-0280

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「みなとみらい駅」「馬車道駅」各徒歩5分②JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」徒歩5分

- 【開館時間】

- 10:00~17:00(入館は16:30まで)総帆展帆日は9:30開館

- 【休館日】

- 月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館)しばらく休館していましたが、2022年6月28日(火)にリニューアルオープン

- 【臨時休館日】

- 詳しくは、臨時休館日の欄をご確認ください。

- 【料金】

- ■共通券:一般800円、小・中・高校生300円、65歳以上600円■博物館 単館券:一般500円、小・中・高校生200円、65歳以上400円■日本丸 単館券:一般400円、小・中・高校生200円、65歳以上250円※土曜日は、小・中・高校生100円最大33%割引のお得な前売りチケットは、「

アソビュー!」でお求めできます。

横浜市電保存館【根岸】

『横浜市電』は、明治37(1904)年から昭和47(1972)年まで約70年間にわたって“ちんちん電車”の愛称で親しまれ、横浜市民の足として活躍しました。横浜市電保存館は、市電が廃止された翌年の昭和48(1973)年8月に滝頭車両工場跡地に開館し、その後、昭和58(1983)年には、現在の市営住宅1階に建て直されました。

館内には、7両の市電車両、停留所標識、敷石を当時の姿で保存、市電が走っていた時代の「時間」と「空気」を感じていただけるよう再現しています。歴史展示コーナーでは、「横浜の発展と交通」をテーマとして、横浜の発展の礎となった吉田新田の干拓から、横浜開港、関東大震災、戦後の復興、市電の最盛期を経て廃止に至る経過、その後の横浜の都市計画の基となる6大事業や地下鉄への移行などをわかりやすく解説しています。

市電保存館入り口の前面駐車場には、1階を駐車場、2階を「しでんほーる」とした、平成28年8月に新築した建物があります。小・中学校の団体による社会科校外学習のレクチャーや休憩の場としてのご利用、市民参加による市電写真展やパネル展の開催、市電と横浜の歴史講座の開催、地域の皆さんによるイベントの会場や、子ども達の遊び場として、多目的にご利用いただけます。

- 【住所】

- 〒235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目1-53

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-754-8505

- 【アクセス】

- ①JR根岸線「根岸駅」から市営バス21系統市電保存館行・78系統磯子駅行・133系統上大岡駅行で約7分。「市電保存館前」下車すぐ。②横浜市営地下鉄「吉野町駅」から市営バス113系統磯子駅行・156系統滝頭行で約7分。「滝頭」下車徒歩3分。

- 【開館時間】

- 9:30〜17:00(入館は16:30まで)

- 【休館日】

- 水曜日・木曜日年末年始(12/29〜1/3)※横浜市立の小学校の春休み・夏休み・冬休みは開館します

- 【料金】

- 大人(高校生以上):300円 / 3歳から中学生:100円※濱ともカードまたは敬老乗車証をお持ちの65歳以上:200円

- 【駐車場】

- 無料駐車場16台

- 【ショップ】

- 横浜市営交通グッズがAmazonにてご購入いただけるようになりました。24時間365日、ご注文の受付・商品の出荷が可能となり、送料も安くなるなど、お求めになりやすくなりました。

- 【備考】

- エントランスと「しでんほーる」に授乳室があります

原鉄道模型博物館【横浜】

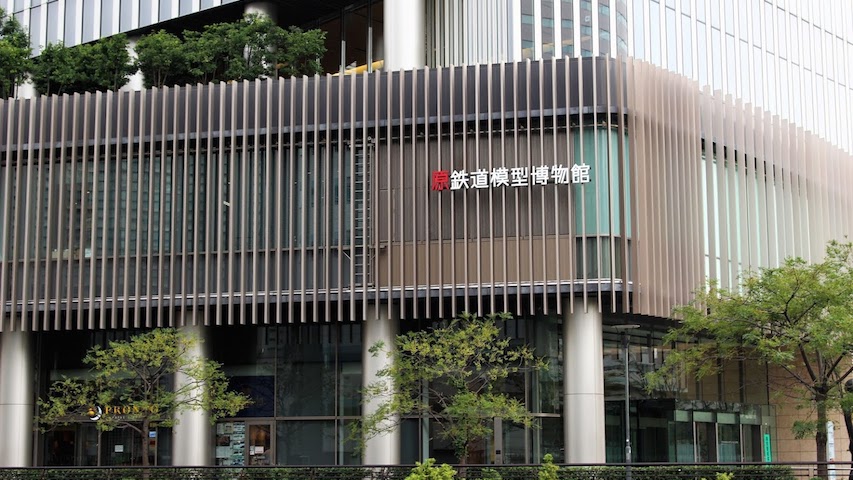

原鉄道模型博物館は、神奈川県横浜市西区みなとみらい地区の横浜三井ビルディング2階にある、三井不動産が運営する鉄道模型等を展示する博物館です。世界一とも言われる原信太郎氏が製作・所蔵した世界一ともいわれる膨大な鉄道模型と鉄道関係コレクションが展示されています。

とりわけ、日本のみならず、ヨーロッパ、アメリカなど世界中の車両を忠実に再現した大型模型は、模型は架線から電気をとり、鉄のレールを鉄の車輪で走行するなど、本物かと見まちがうほどの「走り」を見せます。横浜にいながら、蒸気機関車から電気機関車へと鉄道が著しい発展を遂げた時代の世界の鉄道を楽しむことができます。

なお、現在は入館は日時指定による予約制で、博物館窓口で入館券は販売していません。入館券は「イープラス」またはファミリーマートのマルチコピー機で販売しています。

- 【住所】

- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1丁目1-2 横浜三井ビルディング 2F

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-640-6699(休館日除く10:00~17:00)

- 【アクセス】

- ①横浜駅東口より徒歩5分②みなとみらい線「新高島駅」2番出口より徒歩2分

- 【開館時間】

- 10:00~17:00(チケット販売終了16:00 / 最終入館16:30)

- 【休館日】

- 毎週火曜日・水曜日(祝日の場合は営業し、翌営業日に振替休館)年末年始、2月上旬(館内保守点検期間)

- 【入館料】

- 大人 ¥1,000 中学・高校生 ¥700 小人(4歳以上)¥500※入館は日時指定による予約制で、博物館窓口で入館券は販売していません。入館券は「イープラス」またはファミリーマートのマルチコピー機で販売しています。

- 【その他】

- 横浜市電保存館との相互入館割引実施中

JFlight【桜木町】

「憧れのあの場所へ 贅沢なひと時を空の上で」。JFlightは多くのエアラインで就航するエアバスA320コクピットを忠実に再現したフライトシミュレーション施設です。JFlightが採用しているFLightdeck Solutions社のシステムは、実際にパイロットの養成にも使われています。

シミュレーターは現在、国内外のさまざまなエアラインで就航しているエアバスA320を忠実に再現したもの。操縦桿(かん)や計器類の位置や操作方法も実機と同じ。また、操縦室のシートは実際の飛行機で使用していたものを取り寄せて設置したというこだわりよう。

2人が同時に楽しめるシステムで、1時間以上あれば4人が交代で操縦を楽しむことも可能です。小学生対象のフライトメニュー「OYAKO FLIGHT」もあるので、子供から大人まで誰でも気軽に本格的なフライトが楽しめます。学生の方は、当日学生証を持参すると20%OFFになる学割サービスがあります。

- 【住所】

- 〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町3丁目103-2 アマデウスビル2F

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-250-5053

- 【アクセス】

- ①JR京浜東北・根岸線「桜木町駅」北口より徒歩5分②横浜市営地下鉄「桜木町駅」南1口より徒歩5分

- 【開館時間】

- 10:00~18:00

- 【休館日】

- システムメンテナンス等により臨時休業あり

- 【料金】

- フライトプランにより異なる

- 【決済方法】

- 各種クレジットカード、PayPay利用可

- 【予約制】

じゃらん 遊び・体験で予約できます

- 【駐車場】

- なし。近隣に事前に予約できる駐車場サービス「タイムズのB」の「

桜木町ピオシティ駐車場」や「

トラストパーク クロスゲート」のご利用がオススメです。

日産自動車 横浜工場 ゲストホール(旧称:日産エンジンミュージアム)【新子安】

日産のエンジンの展示やその搭載車を展示する企画展示を行っている日産のエンジン博物館です。神奈川県横浜市神奈川区の日産自動車横浜工場A1地区構内のゲストホール1階にあります。

日産自動車横浜工場ゲストホールは、1934年に建てられ、1968年に本社が銀座に移転するまで日産の本社として使用されていたもので、横浜市の歴史的建造物の認定を受けている貴重な場所です。ゲストホール2階は日産の技術や歴史を紹介するコーナーとなっていて、クルマ好きなら一度は訪れたい場所です。

- 【住所】

- 〒221-0023 神奈川県横浜市神奈川区宝町2

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-461-7090日産自動車 横浜工場 ゲストホール

- 【アクセス】

- ①JR京浜東北・根岸線「新子安駅」徒歩17分②京急線「京急新子安駅」徒歩17分

- 【開館時間】

- 10:00~16:00(入館は15:30まで)

- 【休館日】

- 土曜日、日曜日、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇工場見学は月~金曜日実施(工場非稼働日除く)*祝祭日は閉館する場合がございます。事前にお問い合わせください。

- 【入館料】

- 無料

日産自動車 横浜工場 ゲストホール

シルク博物館【山下公園】

開港してからの横浜の発展と外国文化の波及にシルクが大きく関係していることを知っていますか?外国との貿易が盛んになったときに輸出品の多くが生糸でした。1909年には、日本は中国を抜いて世界一の生糸輸出国になり日本の蚕糸業は、日本の経済を支え、近代化に大きく寄与しました。

シルク博物館は、こうしたシルクに関する歴史をたどりながら、絹の科学・技術の理解を深めるとともに、主要なシルク製品の産地の紹介、 貴重な絹服飾の工芸美の鑑賞の場を提供しています。世界的にみても、シルクを専門的に扱った数少ない施設であり、横浜を訪れる外国人もふくめ、多くの人に親しまれています。

- 【住所】

- 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1 シルクセンター 2階

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-641-0841

- 【アクセス】

- みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口徒歩3分

- 【開館時間】

- 9:30 ~ 17:00(入館は16:30まで)

- 【休館日】

- 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)年末年始(12月28日から1月4日)臨時休館有り

- 【料金】

- 一般500円、大学生・シニア300円、小・中・高校生100円※着物割引など、各種割引はこちらを参照してください。

神奈川県立地球市民かながわプラザ【栄区】

神奈川県立地球市民かながわプラザ、通称「あーすぷらざ」は、私たちが地球に暮らす一員として、世界の文化や暮らしについての国際理解や国際平和、地球規模の課題について、日々の生活の中で考え、自分にできる身近なことから行動していくための総合的な施設です。

“あーすぷらざ”の3つの機能の1つ、学習センター機能として、世界の国々の生活道具、 衣装、楽器などから人々の暮らしを実感できる「こどもの国際理解展示室」、過去の戦争から未来の平和な社会を考えるための資料を展示した「国際平和展示室」、子どもたちの感性を伸ばす「こどもファンタジー展示室」の3つの常設展示を運営しています。

また、情報・相談センター機能として、世界の暮らしや文化、時事問題、環境問題、戦争と平和、国際協力活動、多文化共生の地域社会づくりなどをテーマにした映像資料と図書資料を集めた「映像ライブラリー」では、子どもから大人まで、映像作品を視聴し、図書の閲覧、貸出サービスを利用できます。

そして、サポート・ネットワーク機能として、さまざまな課題を地域から解決するためのNPOや県民の皆様の地球市民学習、国際交流・協力、多文化共生に向けた活動等を支援するため、情報、活動の場、活動機会を提供しています。

常設展の他に、あーすぷらざの目的を踏まえ、国際理解、国際平和、多文化共生、地球規模の課題等について、楽しく学び、豊かな感性を育む企画展を実施しています。さまざまな国・地域をテーマにした写真展や、民芸品の展示のほか、企画展と関連したトークイベントやワークショップなども実施し、こどもから大人まで広く学べる機会を提供しています。

- 【住所】

- 〒247-0007 神奈川県栄区小菅ケ谷1丁目2-1

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-896-2121

- 【アクセス】

- JR根岸線「本郷台駅」改札出て左すぐ

- 【開館時間】

- 館内施設により異なります

- 【休館日】

- 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館しております) 年末年始(12月29日~1月3日)※貸出施設と駐車場は月曜日も営業※臨時閉室などの案内はトップページの「休館日」をご確認ください。

- 【料金】

- 常設展示室のみ観覧料が必要大人400円、20歳未満の学生・65歳以上の方200円、小・中学生100円

- 【駐車場】

- 普通車90台、大型車10台(有料)

- 【ショップ】

- ネパールや東北、沖縄の大自然で育まれた美味しい食品や、自然派コスメ、天然素材の服や雑貨がお買物頂ける「フェアトレードショップ ベルダ」、2021年12月12日にオープンした食を通じて世界を感じられるレストラン「SOBANI」、ボランティアが運営するコミュニティカフェ「ともしびカフェ ぽけっと」、校外学習等の団体利用や来館者の昼食・休憩の場、市民交流などの場となるラウンジがあります。

- 【その他】

- 1階と5階の2カ所に授乳室があります。利用の際は、スタッフにお申出ください。 また、ベビーキープ(乳幼児専用シート)は、各階男・女トイレ内に、オムツ替え台は、各階にある多目的トイレに設置しています。

横浜税関資料展示室【日本大通り】

横浜税関資料展示室「クイーンのひろば」では、横浜開港の歴史から貿易の最前線にある税関の役割について紹介しています。開港からの横浜港・横浜税関の歴史をつづるグラフィック年表や貿易の変遷、麻薬やけん銃などの密輸の手口、知的財産を侵害した偽ブランド商品やワシントン条約に該当するはく製や標本等を、映像や実物展示により紹介しています。

横浜税関は、横浜三塔のうちのクイーンの塔にあります。女王らしい優美で気品のある緑青色のドームが特徴で、ロマネスクなど洋風建築様式が混在しています。2017年(平成29年)3月12日にリニューアルオープンしました。

また、新型コロナウイルス感染症を機に資料展示室「クイーンのひろば」をWEB上で見られる「Web資料展示室」がオープンしました。

- 【住所】

- 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1 横浜税関本館 1階

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-212-6300

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分②JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩15分

- 【開館時間】

- 10:00〜16:00

- 【休館日】

- 年末年始(12月29日~1月3日)施設点検日

- 【入場料】

- 無料

- 【駐車場】

- 無し

JICA横浜 海外移住資料館【みなとみらい】

海外移住資料館は、南北アメリカを中心とした日本人の海外移住の歴史および移住者と日系人の現在をテーマにした資料館です。日本の海外移住の歴史、そして移住者が移住先国や日本に対して果たした役割や貢献、および移住者と日系人の現在の姿を多くの人々に知っていただくため、2002年に移民船出港地の一つであった神奈川県横浜市に、横浜センター設立とともに海外移住資料館を開館しました。

日本人の海外移住の歴史は、1866年に海外渡航禁止令(鎖国令)が解かれてから、ハワイ王国における砂糖きびプランテーションへの就労に始まって、アメリカ、カナダといった北米への移住、そしてその後1899年にはペルー、1908年にはブラジルへと日本人が渡ります。展示では、JICAが、戦後、主に中南米への移住事業の一翼を担ったことから、中南米とそれに先行するハワイを含む北米への移住を主たる対象としています。

2002年10月に設立された海外移住資料館は、2022年が設立20周年にあたることから、常設展示場を2022年4月26日(火)にリニューアルオープンしました。目的は、“移住者・日系人および日系コミュニティの姿(過去と現在)をより正確に伝える”、“移住の足跡から多文化共生に向けた示唆を引き出す”、“幅広い層に理解される展示を目指す”の3点です。これらの目的に加えて、様々な方にご利用いただける資料館とするべく、ユニバーサルデザインを積極的に取り入れ、展示手法の改善や展示内容の充実を図りました。

- 【住所】

- 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目3-1 JICA横浜 2階

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-663-3257

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「馬車道駅」4番出口より徒歩8分②JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄「桜木町駅」徒歩15分

- 【開館時間】

- 10:00~18:00(入館は17:30まで)

- 【休館日】

- 毎週月曜日(但し祝祭日と重なる場合は翌日)年末年始(12月29日~1月3日)

- 【入館料】

- 無料

- 【見学】

- 館内は自由に見学可。見学説明の申し込みや団体の見学については事前予約制

- 【その他】

- 赤レンガ倉庫やベイブリッジを一望できる日当たりの良いテラスのあるレストラン「Port Terrace Cafe」(ポート テラス カフェ)があります。

放送ライブラリー【日本大通り】

放送ライブラリーは、放送法に基づくわが国唯一の放送番組専門のアーカイブ施設で、時代を伝えるNHK、民放局のテレビ・ラジオ番組、CMを公開しています。また、楽しみながら放送について学ぶことができる、映像を中心とした体験型常設展示コーナーがあり、ご利用はすべて無料です。

8階視聴ホールでは、懐かしの番組を個別の専用ブースで視聴できます。日本の社会問題や出来事に迫ったドキュメンタリー番組、歴史、伝統芸能・文化・芸術を紹介した教育教養番組、連続テレビ小説・大河ドラマ、民放の人気ドラマや時代劇、お茶の間の人気を独占した各時代のバラエティー・クイズ・音楽、名作コマーシャル、そして昭和30年代~40年代の劇場用ニュース映画など、様々なジャンルの番組を公開しています。

9階展示ホールは、映像を中心とした常設展示コーナーと企画展示コーナーがあります。ニュースキャスターや野球中継のカメラのスイッチングなど放送局の仕事を体験したり、放送史を映像で振り返る大型スクリーンのミニシアターがあります。その他、放送に関連したさまざまなイベントやセミナーも開催しています。

- 【住所】

- 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター内

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-222-2828

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「日本大通り駅」3番情文センター口直結②JR根岸線・市営地下鉄「関内駅」徒歩10分③横浜市営バス「日本大通り駅県庁前」徒歩1分

- 【開館時間】

- 10:00~17:00(視聴申し込みは16:30まで)

- 【休館日】

- 毎週月曜日(祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始

- 【利用料】

- 無料

- 【駐車場】

- なし。横浜情報文化センター駐車場や日本大通り地下駐車場をご利用ください

日本新聞博物館(ニュースパーク)【日本大通り】

ニュースパーク(日本新聞博物館)は、新聞文化の継承と発展を目的に、日刊新聞発祥の地・横浜に誕生しました。日本新聞協会が運営する情報と新聞の博物館です。新聞文化の発展・継承に欠かせない資料の収集と保存を継続しつつ、「いま」と「これから」を問う新聞記者の仕事や日々ニュースを発信するジャーナリズムの役割を伝えます。

また、情報化の進展を時系列で紹介するゾーンを新設し、情報が氾濫する現代社会で「情報を見極めること」の大切さを学ぶお手伝いをします。教育普及活動では、「文章を書く」「新聞を読む」「新聞産業を学ぶ」などをテーマに学校・団体向けプログラムを充実させるほか、新聞を活用した生涯学習の機会も提供します。

地域貢献にも力を入れ、横浜の魅力を発信する各種イベント・ワークショップなどを開催する予定です。新聞が日本に誕生してから現代までの歴史や製作工程を実物、映像、レプリカなどで紹介する新聞専門の博物館です。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展示解説、製作工房(マイ新聞づくり)、常設展示室の「新聞で遊ぼう」コーナーを中止しています。

- 【住所】

- 〒231-8311 神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター (受付は2階です)

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-661-2040

- 【Email】

- hakubutsukan@pressnet.or.jp

- 【アクセス】

- ①みなとみらい線「日本大通り駅」3番情文センター口直結②JR根岸線・市営地下鉄「関内駅」徒歩10分③横浜市営バス「日本大通り駅県庁前」より徒歩1分

- 【開館時間】

- 10:00~17:00(最終入館16:30)

- 【休館日】

- 月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は次の平日)、年末年始(12月29日~1月4日)

- 【入館料】

- 大人400円、大学生300円、高校生200円、中学生以下無料

- 【駐車場】

- なし。横浜情報文化センター駐車場や日本大通り地下駐車場をご利用ください

- 【カフェ】

- 2階にミュージアムカフェ「CAFE de la PRESSE」(カフェドゥラプレス)があります。

横浜水道記念館【上星川】全面閉館

横浜水道記念館は、ひしゃく一杯の水が貴重な時代から、日本で初めての近代水道の創設(明治20年)、そして現在に至るまでの歴史を資料・映像展示等で紹介しています。技術資料館では、水道の技術的な資料の整理保存と技術の移り変わりをわかりやすく展示しています。

横浜市のほぼ中心地の高台に位置し、横浜ベイブリッジ、ランドマークタワーなどの風景が楽しめます。晴れた日には、宮ヶ瀬ダムや東京スカイツリーも見渡すことができる展望室が自慢の一つです。また、春には桜に包まれる「いこいの広場」もあり、水道と市民のふれあいの場として親しまれています。

なお、令和4年度(2022年度)からの西谷浄水場再整備事業の実施に伴い、横浜水道記念館及び水道技術資料館(いこいの広場含む)は、今後工事エリアとなるため、館内の展示物等の移設作業を安全かつ効率的に行う必要から、令和3年(2021年)9月30日(木)17時(入場は16時30分まで)をもって、全面閉館となりました。(令和3年10月1日(金)以降は入場できません。)

横浜市では、西谷浄水場の耐震化や処理能力増強を目的とした西谷浄水場の再整備を進めています。この施設整備に先立ち、大正4(1915)年に西谷浄水場が創設された当時から場内に残る歴史的建造物6棟について、施設更新に影響のない場所に、建物を解体せずレールや台車で移動させる「曳家(ひきや)工法による移設を開始しました。年内にも敷地東側の1カ所に移設し、市民向けに一般公開するそうです。曳家工事は昨年11月に始まり、既に全棟の耐震補強と屋根などの補修が完了しました。

- 【住所】

- 〒240-0045 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町522 横浜水道記念館

- 【地図】

- Appleマップ/Google マップ

- 【TEL】

- 045-371-5335(水道局西谷浄水場)

- 【アクセス】

- 相鉄線「上星川駅」徒歩15分

- 【開館時間】

- 9:00~17:00(最終入館は16:30)

- 【休館日】

- 4月〜8月:第1月曜日(祝日にあたる日はその翌日)9月〜3月:毎週月曜日(祝日にあたる日はその翌日)祝日の翌日(土・日にあたる日を除く)、年末年始(12月28日から1月4日まで)

- 【入館料】

- 無料

- 【見学】

- 館内は自由に見学可。見学説明の申し込みや団体の見学については事前予約制

- 【備考】

- 令和3年(2021年)9月30日(木)17時(入場は16時30分まで)をもって、全面閉館となりました。