横浜ベイエリアにいる時にもしも自然災害が起きたら - 横浜の防災・減災・対策・支援情報

カテゴリメニュー

- 最終更新日:

新着情報

-

2025.5.2 セール情報

Jackery公式サイトにて「お出かけ応援セール」開催中!5月5日(日)〜5月20日(火)、ポータブル電源やソーラーセットが最大45%OFF。先着500名限定の特典もお見逃しなく。

-

2025.4.21 セール情報

BLUETTI公式サイトにてゴールデンウィークセール開催中!4月18日(金)~5月14日(水)、アウトドアや防災に役立つポータブル電源が最大56%OFF。特典付きの限定企画もお見逃しなく!

-

2025.4.10 セール情報

EcoFlowの年に一度の会員限定イベント「EcoFlow会員フェスタ2025」開催中!期間は4月8日(火)~5月7日(水)。期間中、公式ストアでは最大55%OFFセールに加え、ミッションクリアで254,100円相当の豪華特典をゲットできるチャンスも。会員の“チカラ”が集まるとチャリティーにもつながる「パワープール」も実施中。新規登録でエコポイント1,000ptプレゼント、友達紹介やお買い物でさらに特典が!

-

2025.3.7 新製品

EcoFlow「DELTA 3シリーズ」の新製品「DELTA 3 1500

」3月1日(土)より先行予約開始!

」3月1日(土)より先行予約開始! -

2025.3.7 新製品

Jackery ポータブル電源 3000 New

が3月4日(火)より発売開始!

が3月4日(火)より発売開始! -

2025.3.7 新製品

BLUETTIの日本市場向けのポータブル電源「AORAシリーズ

」新発売!3月4日より先行販売!

」新発売!3月4日より先行販売! -

2025.1.14 ご案内

【2024年11月5日放送回】マツコの知らない世界「防災グッズの世界」第3弾。最新防災アイテムをまとめたページを更新しました。合わせてご活用ください!

【最新の防災グッズで、より快適に。災害に備えよう!】

マツコの知らない世界「防災グッズの世界」で、ゲストの防災アドバイザーの高荷智也さんが紹介した、(2022年9月6日放送回)「オススメの防災グッズ」と(2024年11月5日放送回)「オススメの防災グッズ」をどのサイトよりも詳しくまとめています。

番組で紹介された製品や説明はもちろん、より分かりやすいように補足情報や防災に最適なキャンプ道具もご紹介しています。自然災害に備えてみなさんも是非参考にしてみてください。

横浜市の防災情報や取り組み、災害時(地震・津波・豪雨・洪水・暴風・台風など)の対応や支援策などを整理してまとめました。余計な混乱を避けるため、情報元がはっきりしている公式情報のみ掲載しています。何かさらに詳しく訪ねたい内容があった際は、皆さんが直接情報元へ問い合わせ出来るように配慮しました。

政府、神奈川県(各局)、横浜市(各局)、各区(各課)がそれぞれの立場によって情報発信していているため、平時の今でも調べたり、欲しい情報に辿り着くのにのとても苦労しました。緊急時に少しでも早く適切な情報へ辿り着ける手助けになれば幸いです。デザインレイアウト的に見辛いページかもしれませんが、あらかじめご容赦ください。適切な情報へなるべくスムーズにアクセス出来るようにはなっていると思います。

本サイトは一部特集を除き、横浜の主にベイエリア(横浜・みなとみらい・日本大通り・山下公園・元町エリア)を訪れる観光客や仕事で訪れる人向けの情報がメインですが、こちらの防災に関するページは全ての地域の横浜住民にとっても有益な情報となっています。一部、各区の固有情報に関しては、全18区のうち神奈川区・西区・中区・南区をピックアップしています。それ以外の地区にお住まいの方は、お住まいの行政区の情報と合わせて、被害が起きる想定の場所と内容を知っておきましょう。防災の基本は「自分の身は自分で守る」です。皆さま自身であらゆるリスクに備え、行動してください。*なお、利用者が本サイトを利用したことにより発生した、利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、その損害が直接的又は間接的かを問わず、一切の責任を負いません。

【地震が起きた際の最新情報】

地震発生後の詳細や最新の情報については、「気象庁」のページをご覧ください。また、「横浜市 防災情報ポータル」でも最新の情報をご確認いただけます。東京電力による停電情報はこちらからご確認いただけます。

【「関東大震災から100年」特設サイト】

甚大な被害が発生した関東大震災から、令和5年9月1日で100年の節目を迎えます。 気象庁は、1923年9月に発生した関東大震災をふりかえる特設ホームページを開設し、東京や神奈川の被害の様子をうつした写真のほか、実際の地震波形など貴重な資料を初めて公開しました。

特設サイトでは、関東大震災を振り返るとともに、今後の地震に適切に備えていただくために必要な防災知識等に関する情報を掲載しています。首都圏では首都直下地震の発生の可能性が切迫していますが、関東地方でおこる地震の特徴などを学べるページもあり、気象庁は地震や津波への備えに活用してほしいとしています。気象庁の特設サイトはこちら。

首相官邸による防災情報

防災の手引き~いのちとくらしをまもるために~首相官邸による「大規模自然災害ではどのようなことが起きるのか」「その時どう対応したら良いのか」「災害に対する備えはきちんと出来ているか」を解説しているページです。

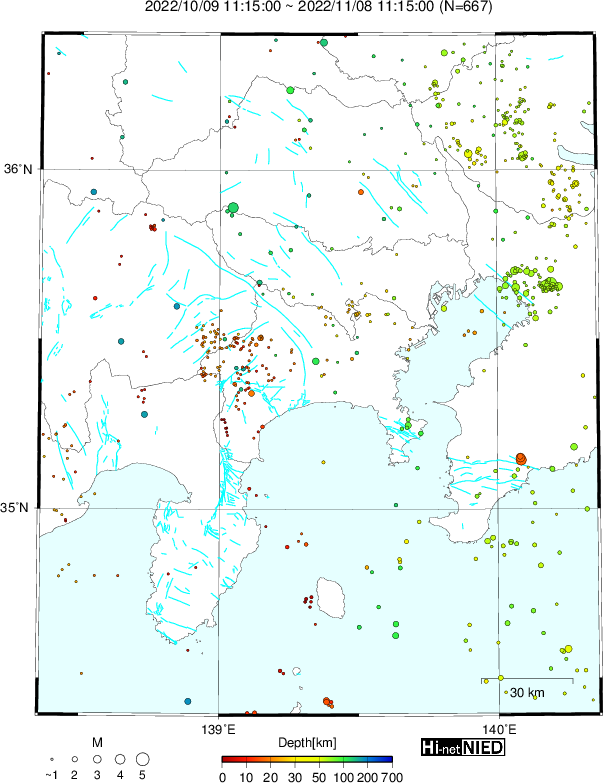

防災科学技術研究所(NIED)

出典:防災科学技術研究所

防災科学技術研究所(NIED)は、「地震災害の軽減に資するための総合的な研究開発」及び「火山災害、気象災害、土砂災害等の防災上の社会的・政策的課題に関する総合的な研究開発」を行なっている国立研究所です。

24時間以内に発生した地震や日本全国の今の揺れの地震の「たった今を知る」と浸水発生危険度、土砂災害危険度、内水氾濫リスク、首都圏の雨、風、雷、ひょうの「気象のたった今を知る」といったリアルタイムハザード・リスク情報を知ることができます。

また、「防災クロスビュー: bosaiXview」では、平常時は過去の記録や現在の観測、未来の災害リスク、災害時は発生状況、進行状況、復旧状況、関連する過去の災害、二次災害発生リスクなどの災害情報を重ね合わせて(クロスさせて)、災害の全体を見通し(view)、予防・対応・回復の全フェーズを通じて活用できるシステムを目指して、情報を公開しています。

過去の発生した、あの時の大雨による災害やあの時の大地震の時の状況はどうだったのか、その後どう復旧が進んでいったかなど、リアルタイム観測・リアルタイム評価・入浴施設・ボランティアセンターなど災害時に必要な情報を視覚化した地図を集約したアーカイブも閲覧することが出来ます。

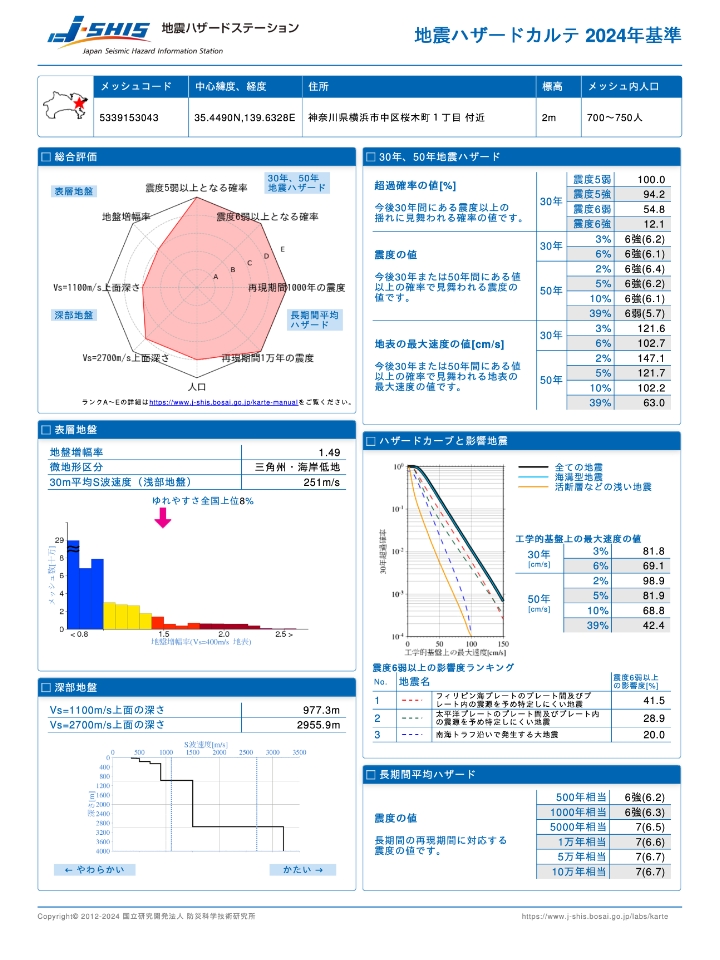

地震ハザードカルテ(防災科学技術研究所)

出典:防災科学技術研究所

以前、「マツコの知らない世界《防災グッズの世界》」で防災アドバイザーの高荷さんが紹介していましたが、どこにでもやってくる地震はやっぱり怖いものです。その地震に関して、具体的にどのくらいの確率で自分の家に来るのかを簡単に調べられるのが「地震ハザードカルテ」です。

誰でも無料で使えるWebサービスで、気になる場所の住所を入れるとその場所の地震ハザードに関するカルテが作成されます。例えば、「総合評価」と言うところのチャートを見ると、ピンクの面積が大きくなればなるほどその土地は地震がくる確率が高いことがわかります。その土地が元々はどういう地盤なのか、地盤の硬さや深度もわかるので、揺れやすい(増幅する)土地かもわかります。

例えば、ランドマークタワーの住所で調べると、地盤区分は埋立地で、今後30年間で震度5弱がくる確率99.6%、震度6強がくる確率5.5%というのがわかります。地盤の観点から捉えると、揺れやすさは全国区上位18%に入ります。これを北海道から沖縄までご自宅、職場、学校などの住所を入れてチェックすることができます。

先ほどの高荷さんが話していましたが、東京都の場合、東京都の人口 約1400万人のうち、避難所の収容人数はわずか約320万人(約2割)しかありません。つまり、他の8割の方は自宅で在宅避難です。このことからも、いざとなったら避難所に行けばいいとか、行政がなんとかしてくれるというのは、現実的ではないことがわかります。ご自身の生活エリアの状況に応じた対策や心構えが重要です。

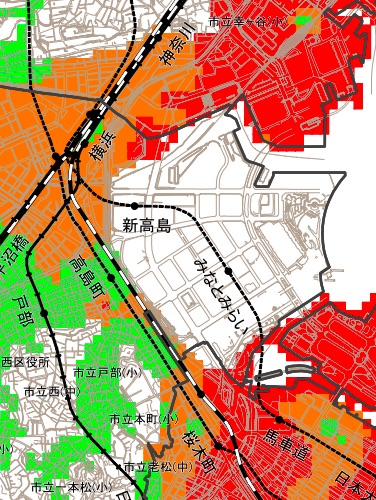

重ねるハザードマップ(国土交通省)

出典:国土交通省

スマホを使えば最新の防災情報を誰でも簡単に手に入れることができますが、災害時の妄想を掻き立てるためには、「絶対に見ておくべき最強の防災ツール」はやはりハザードマップです。一つ前の項で記載した防災アドバイザーの高荷さんが、番組調べでハザードマップを見たことがある人は約4割しかいないと紹介していました。

ハザードマップは、それぞれの自治体ごとに自然災害別に作られています。代表的なハザードマップで言うと、どこが何メートルぐらい沈むのか、沈んだ時にどこに逃げればいいのか、浸水する深さを色別で表示している「洪水ハザードマップ」。台風が来た時に海側からお水が溢れてきて、海岸側が大きく沈んでしまうようなタイプを記した「高潮ハザードマップ」。もう一つ水害系で、川から洪水が起きてなくても下水が溢れて街の中心が沈んでしまうタイプは、「内水氾濫ハザードマップ」で確認することが出来ます。

ハザードマップは、地形に刻まれている過去の災害の痕跡や被害状況などの緻密なデータから、最新の数値解析結果をもとに専門家が導き出した最強のツールです。どの自治体も同じ被害を繰り返さないために、災害が起きた危険な場所をハザードマップにしっかり記しています。

ただ、全てのハザードマップを見ようと思うと、色々なハザードマップを紙で全部集めてこなければいけなかったり、あれこれ見比べたりするのはやっぱり面倒で大変だと思われる方も多いのではないでしょうか。その面倒を一気に解消!様々なハザードマップが一発で見られる、驚きの防災ツールが国土交通省の「重ねるハザードマップ」です。

「重ねるハザードマップ」は、自治体ごとに作られるハザードマップが一発で見られる防災ツールです。洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。

見たいエリアの住所を入力するとその場所の地図が表示されます。そこで、例えば洪水ボタンを押せば、沈む場所が一目瞭然。他にも土砂災害や津波高潮など様々な災害を地図上に重ねて表示してくれる優れものです。

また、紙の防災マップと違い、全国まで広げて沈む範囲をチェックしていくことができるので、お住まいの地域だけでなく、学校や職場のある場所、旅行先や別荘の場所なども簡単に確認することが出来ます。いろいろ調べるのは面倒ですが、これだけまず見とくだけでもかなりのことを知ることが出来ます。ちなみに、「わがまちハザードマップ」から、各自治体の各種防災マップのデジタル版へもアクセスできます。

防災アドバイザーの高荷さんが言っていたのは、「自宅の周りが沈んだり崩れたりする可能性があった場合、ぜひ一度避難場所までお散歩していただきたい。自分の通りたい道は、昼だったら夜だったら、雨が降っていたら?果たしてどうなるのかをチェックしておく。

家の近くに崖がある場合は注意が必要で、避難ルートに崖がある場合にはその道を避ける。 この道しか通る道がないのであれば崖と反対側を歩くことで、少しでも危険性を下げるというような対策ができるといい。

雨が降っている日に街の中を歩くと、なんとなくいつもここ水溜りが大きいよね。ここっていつも水が溜まっている場所がたくさんある。そういう場所を知っておくことも重要。」一見ただの水たまりにしか見えない箇所も、下水が溢れて内水氾濫が起こる可能性が。実際に歩くことでハザードマップに載っていない危険性を見つけることができます。

余談ですが、ガソリンスタンドはなんとなく危なそうなイメージもありますが、実は逆で、危険物を扱っているので頑丈に作られています。なので、例えばそのそばで大地震に巻き込まれたら、とりあえずそこに転がり込んで頭を下げるというようなことをすると、意外と守られる可能性があります。地下にガソリンのタンク等があるため、屋根なども絶対に壊れないようにすごい頑丈に作られているためです。

ぜひ、本番が来る前に自分の逃げようとしている場所がどこなのか、そこに至るためのルートにどんなものがあるか知っておいて、いざという時に備えてください。

オススメの防災アプリ

特務機関NERV防災(超オススメ!)

出典:ゲヒルン

特務機関NERV(ネルフ)防災アプリは、天気や台風の予報、雨雲レーダー、地震・津波・噴火の速報、特別警報や土砂災害の情報、河川の情報、大雨危険度通知、さらにはJアラート(国民保護情報)やダム放流通知まで、様々な防災情報を受信できるスマホアプリです。

被害が予想される地域の居住者や訪問者等が的確に状況を認識し、迅速な判断・行動が取れるよう補助する目的でゲヒルン株式会社が開発。iOS版(iPhone専用)が2019年9月1日(防災の日)に提供開始され、利用料は無料。Android版は、2019年12月18日にリリースされました。

ゲヒルン社は、東日本大震災から休むことなく、Xアカウント特務機関NERV(@UN_NERV)などで防災情報を発信しています。提供する防災気象情報は、気象業務支援センター(気象庁本庁舎および大阪管区気象台内)と接続した専用線からダイレクトに受け取ることで情報の信頼性を担保。

ゲヒルンが独自に開発した技術により国内最速レベルで情報を配信することを実現。速報の音声合成は、気象庁データを受信後わずか「約2秒」で生成・配信される。深夜に待機したアナウンサーが読み上げるより圧倒的に速い。 NERVアカウントの場合、気象庁からの地震情報は、発報からツイートまで、映像生成した上で約1秒しかかからないとか。

特務機関NERV 防災アプリは、現在地あるいは事前登録した地域に関する情報を、ゲヒルンが判定した優先度に基づいて表示。細分した区域やメッシュ情報を使用し、最適な情報を届けてくれます。情報の即時性、信頼性はもちろんですが、肝心の使い勝手もきめ細やかな作り込まれていて、端末の位置情報、防災情報の種類、緊急度等によって、音やバイブレーションを行なわない静かな通知、通常の通知、重大な通知を送り分けてくれます。

さらに、iPhoneにそんな機能があることすら初めてという方も多いかと思いますが、日本では数少ない、iPhoneの設定を無視して危機情報を通知する「重大な通知」にも、苦労して対応させています。緊急地震速報(警報)や津波警報などは「重大な通知」として、マナーモードやおやすみモードに設定中でも強制的に鳴動。ユーザーに危険が迫っていることを伝えてくれます。なお、重大な通知が不要な場合は、iOSの設定画面から無効にできます。(Yahoo!防災速報アプリも「重大な通知」に対応しています)

最新のiOSでは、アプリの設定で位置情報の許可設定で「このAppの使用中のみ許可」か「常に許可」が選べるようになっています。電池の消耗という観点では、「このAppの使用中のみ許可」にしておくのが理想的なのですが、このアプリに関しては「常に許可」にしておくのが良いように思います。移動中にこれから今いるエリアに大雨が降るというのもどのレベルでという詳しい情報とともに教えてくれるのでとても重宝します。

さらにiPhoneの場合は、iOS自体に「緊急速報」の通知機能が組み込まれています。「設定」>「通知」をタップして、画面の下までスクロールと「緊急速報」という項目があるので、そこがオンになっていることを確認しましょう!docomo、au、SoftBank、楽天モバイルをはじめ、ahamo、povo、LINEMO、UQ mobile、ワイモバイル、で受信できます。

なお、「格安SIM」とも呼ばれる、MVNO回線を契約している場合でも、iPhoneは全モデル、Androidに関しては対応している機種であれば、緊急速報の通知を受信できます。iPhoneに関しての設定方法については、公式のAppleサポートページでも確認できます。

ゲヒルン社は、気象庁から「大雨・洪水警報の危険度分布」に係るプッシュ型通知サービスの協力事業者に選定されており、アプリ内の大雨危険度通知機能は気象庁と協力して開発しています。インフラ技術を提供するゲヒルンが、気象庁の「予報業務許可」を得たり、同「大雨・洪水警報の危険度分布に係る通知サービスの協力事業者」に選ばれていることから、NERVを支えるシステムが防災関係者の間で高く評価されています。個人的には現在国内最強の防災アプリだと思います。

特務機関NERV防災 (iPhone専用)

特務機関NERV防災 (Android用)

Windy - 風、波とハリケーン予測アプリ

現在の横浜の天気(風の状況)

Windyは、ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)モデルによるデータを視覚化した、風、波およびハリケーン予測を表示してくれるサービスです。プロのパイロットやパラグライダー飛行者、スカイダイバー、カイトサーファー、サーファー、ボート競技者、漁師、ストームチェイサー、ウェザーギークの信頼を集め、さらには各国政府や軍関係者、救護チームなどでも利用されています。

2019年10月12日から13日かけて横浜をおそった猛烈な台風19号の際には、台風の勢力や進路などを確認するのにとても役立ちました。Windyのウェブサイトでは、台風情報以外にも、天気(雨、気温、雷など)なども知ることができます。アプリを入れておけば、普段からも重宝しそうです。

なお、日本の気象庁は、アメリカのNOAA(アメリカ海洋大気庁)が利用しているGFSモデルをベースにしたGSMという独自モデルを用いています。ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)は日本の気象庁より広い範囲を表示し、台風の行方等を比較検討する場合は特に有効とされています。Windyは、スマホ用の無料アプリもあるので入れておくと便利です。

3D雨雲ウォッチ(防災アドバイザー推奨)

出典:エムティーアイ

ゲリラ豪雨は、範囲が狭くて一瞬なのでなかなか予報が難しいものです。そんな中、この「3D雨雲ウォッチ」は、最新の日本初の気象レーダーシステム「フェーズドアレイレーダー」というものを使うことで、難しいこのゲリラ豪雨を予測してくれる無料アプリです。

雨雲の発達する状況などもアプリの中で見ることができ、「ゲリラ豪雨が近づいていますよ」、「突発的な大雨が近づいてきますよ」というのを教えてくれます。さらに、どんな感じの雲が来ているのかもわかるというような、すごく優れたアプリです。

これを入れておくだけで、例えば、地下でお買い物している時に通知が来たら、地上に上がろうかなとか素早く行動が取れます。ゲリラ豪雨では、あっという間に水位が上がり水没することもあります。地下にいると外の状況とか全くわからないので安心感が違います。

2022年8月に韓国・ソウルで、観測史上最多の降水量で大きな被害を受けた際は、地下鉄の天井抜けて一気に大量の水が流れ込んで水没する映像を見た方も多いのではないでしょうか?地下は特に水害が怖いです。雨雲の発生・発達状況を3D描画で表示してくれて、急な豪雨にもプッシュ通知が届くこのアプリをぜひ入れておくことをオススメします。

地震津波の会(防災アドバイザー推奨)

出典:ウェザーニュース

横浜市防災ページ

「横浜市防災ページ」は、横浜市危機管理室による防災情報のポータルサイトです。平常時からどんな情報が掲載されているか見ておくといざという時に欲しい情報がより素早く得られると思います。また、横浜市内で過去に発生した地震や風水害の記録を「横浜市の災害」という冊子にまとめられています。過去から災害の危険性がある場所を知ることが出来ます。また、「横浜市防災計画」では、「減災」と「人命最優先の対策の強化」を重点として対策した、減災目標を達成するためのアクションプランを確認することが出来ます。

また、一人ひとりの避難行動を平時である「いま」から災害時である「いざ」まで一体的にサポートするアプリ「横浜市避難ナビ」(ダウンロード:iOS / Android)を活用しましょう。ARを活用し浸水時の疑似体験ができたり、ハザードマップや避難所の確認、今いる場所の危険性を自動判定し、マイ・タイムラインの作成ができます。災害時には、マイ・タイムラインと連動した避難情報がプッシュ通知され、開設している避難場所やルートが確認できます。

さらに、横浜市防災情報Eメールに登録することで、地震震度情報、気象警報・注意報等を始めとする防災情報をEメールで受信することができます。登録しておいて損はないので、ぜひお手持ちの携帯電話で受信できるメールアドレスで登録しておきましょう。横浜市のページの情報更新は時間がかかりますが、このメールだと速報をそれより早く知ることが出来きるため重宝します。

なお、横浜市防災情報Eメールは2021年9月29日10時から新システムに移行しました。旧システムから継続して新システムをご利用いただいている方は、改めて新システムにて配信情報に関する設定変更を行っていただく必要があります。

横浜市の津波避難対策(津波避難施設)

出典:日本標識工業会

横浜のベイエリアにいる際に、大地震に見舞われて津波からの避難指示(津波警報レベル)・避難勧告(大津波警報レベル)が発せられたら、どう行動すればいいか知っておきましょう。「津波避難対策について」(横浜市総務局)では、横浜市の策定したガイドラインや様々な対策がまとめられています。さらに、いざという時に自分がいる場所から高台はどっち方面にあるか、一番近い津波避難ビルはどこにあるか知っておきましょう。神奈川県では、様々なシナリオに基づいた津波の浸水予測を「津波浸水予測図」で公表しています。津波が発生した際に、どの辺りがどのくらい浸水被害に遭いそうかの一つの参考になります。

横浜市と締結している民間の津波避難ビルや公共施設(2024年10月1日現在)は【津波避難施設一覧】や【津波避難施設マップ】「神奈川区、西区、保土ケ谷区(横浜駅周辺へリア)」、「中区・磯子区(元町・中華街、山手エリア)」、「南区」、「金沢区」で確認しておきましょう。施設によって利用できる時間が24時間ではないところもあるので注意してください!

また、観光客が多く訪れる場所には「津波避難情報板」が各所に設置されています。浸水予想や避難すべき方向、避難施設などが描かれています。今度遊びに行った際に一度ご覧いただくといいかと思います。

津波避難に関しては、こちらのページでも解説しています。合わせてご覧ください。

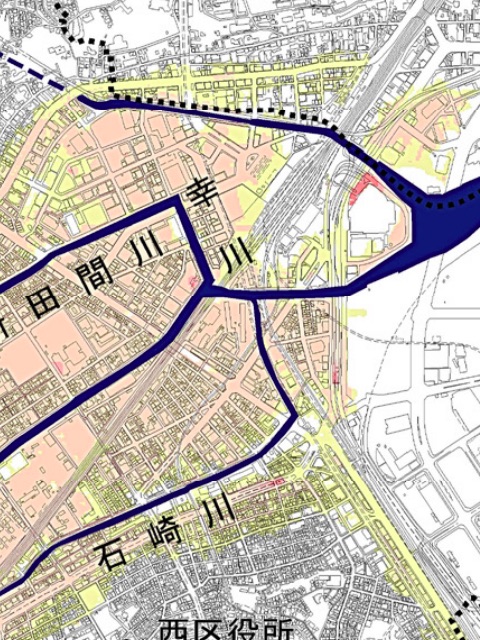

横浜市の台風や豪雨などによる洪水の危険地帯

出典:横浜市

記録的な大雨が継続したために甚大な被害をもたらした「平成30年7月豪雨」が西日本で起きたばかりですが、横浜のベイエリアで河川の反乱による洪水の危険地帯については、洪水ハザードマップ(横浜市総務局)で確認することが出来ます。

横浜ベイエリアでは、特に帷子(かたびら)川水系と大岡川水系の二つに気をつけましょう。地理的にお詳しくない方は、帷子川水系は基本的には横浜駅周辺全域だと思ってください。一方、大岡川水系は横浜市営地下鉄に沿って関内・伊勢佐木長者町・阪東橋・吉野町・蒲田・弘明寺と内陸に向かって延びています。横浜中華街は浸水の可能性があるようです。注意点として、こちらの浸水の情報は津波による浸水のお話とは別ということです。

また、河川の水位は雨量水位情報(神奈川県)や水防災情報(横浜市)で常時モニタリングされていて、随時確認することが出来ます。さらに「レインアイよこはま」では、レーダ雨量が確認できます。

横浜駅西口エリアの最新動向

2018年8月8日に、横浜駅西口地下街等の避難確保及び浸水防止のため東京電機大学が開発した「AREA RAIN」の試験運用を開始したと発表がありました。横浜駅は、帷子川、幸川、新田間川、帷子川分水路の河川に囲まれているほか、横浜港の潮位にも気をつける必要があります。

今回開発された「AREA RAIN for 横浜駅西口」では、今までバラバラに取得していた各機関のデータを総合的に監視することができます。大雨、水位・潮位の上昇、浸水が起きた際には、防災関係者にメールで注意喚起の通知が行われます。また一般向けには、WEBサイトで状況を確認することができます。

横浜市の土砂災害警戒区域・特別警戒区域

出典:横浜市

観光客が多く訪れる横浜ベイエリアは、主に海を埋め立てた地域ゆえに地形としては平地です。そのためがけ崩れや土砂災害のイメージはあまりないかもしれません。けれど、ハマっ子からすると横浜は坂の多い地域のイメージが強いんです。従来の海岸線のある少し内陸に行くと丘や坂が多い地域が広がっています。元町・山手や野毛山動物園がある辺りがそれにあたります。

神奈川県が土砂災害の可能性がある地域について「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の法定図書など」(神奈川県)で確認することが出来ます。その中の横浜市に関しては、「土砂災害ハザードマップ」(横浜市建築局)で調べることが出来ます。

また、「神奈川県土砂災害情報ポータル」では、土砂災害のおそれのある地域を調べたり、土砂災害警戒情報の発表状況を確認することが出来ます。

横浜市の液状化マップ

出典:横浜市

東日本大震災の際に液状化現象による被害が注目されました。東京湾においては、東京都から千葉県の湾岸エリアの被害が大きかったため、ほとんど横浜市については記憶にないと思います。国土交通省・関東地方整備局による 報告書によると、実際に横浜市では3箇所しかありませんでした。しかし、過去の大地震のデータをもとに横浜市がシミュレーションした結果、埋め立てにより形成されているベイエリアはほとんど液状化の危険性があるようです。詳しくは、液状化マップ(横浜市総務局)で確認することができます。

ちなみに、みなとみらい地区はどのモデルにおいても液状化対象エリアから外されています。理由は、地盤改良などにより液状化対策が行なわれているためです。

また、地形的に沈下が起こっているかどうかを 水準測量成果閲覧サービス(横浜市環境創造局)を見ることで多少知ることが出来ます。ただ、様々な理由で自然沈下なども起こるそうなので、必ずしも震災によるものとは限りません。けれど、東日本大震災の際に大きく沈下していることは確認できます。あくまで参考までに。

横浜市の帰宅困難者一時滞在施設

出典:横浜市

横浜市内で外出中にもしも大地震などの災害に見舞われて、あらゆる交通機関が麻痺したり、道路が寸断されるなどで帰宅困難になった際に、そうした帰宅困難者を一時的に受け入れてくれる「帰宅困難者一時滞在施設」が用意されています。帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れ、休憩場所のほか、可能な範囲でトイレ、水道水、情報の提供等を実施する施設です。

「帰宅困難者一時滞在施設とは」(横浜市総務局)で、詳しく解説してありますが、注意点として、一時滞在施設は発災後直ちに開設される施設ではないということ。まずは、駅や利用中の施設内などで待機することとなっています。また、一時滞在施設での滞在は、翌朝までとなります。つまり、徒歩で自宅まで何とかして戻る途中の一時的な休息場的な位置付けとして捉えておくと良さそうです。

ちなみに、横浜駅西口の帰宅困難者一時滞在施設は、「沢渡中央公園」(Google Map)と一体化した「横浜市民防災センター」(Google Map)が指定されています。

2023年1月17日(火)「防災とボランティアの日」に、横浜駅周辺の安全安心や賑わい創出などに取り組む4団体〔横浜駅東口共同防火・防災管理協議会、横浜駅西口共同防火防災管理協議会、横浜駅東口振興協議会、(一社)横浜西口エリアマネジメント〕は、大地震などで交通機関が途絶し、駅周辺に多数の滞留者が発生した場合に備え、「横浜駅周辺災害時帰宅支援マップ」を作成し、配布を開始しました。以下よりをダウンロードできます。いざという時にスマホに入れておきましょう。

- ★帰宅困難者一時滞在施設検索

- 帰宅支援マップ(横浜駅東口振興協議)

- 一時滞在施設一覧

- 一時滞在施設NAVI(帰宅困難者一時滞在施設検索システム)

横浜市の「指定緊急避難場所」と「指定避難所」

出典:横浜市

東日本大震災以降、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが国によって定められました。横浜市の「指定緊急避難場所」と「指定避難所」(横浜市総務局)をご覧になり、あらかじめ避難場所・避難経路、避難所を確認し、災害の時に備えておきましょう。

また、大地震により発生した火災が多発し延焼拡大した場合、その輻射熱や煙から市民の生命・身体を守るために避難する場所として、「広域避難場所」を指定しています。指定緊急避難場所の開設については、災害規模や状況によって開設場所を選定して開設されます。行政(市ホームページ、横浜市防災情報Eメール、広報車両等)からの避難情報を確認しましょう。

「指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。横浜市では地域防災拠点である市内の小中学校等459ヶ所を「指定避難所」として指定しています。「わいわい防災マップ」でお近くの地域防災拠点を確認したり、災害時にどのような危険性がある地域なのか調べることが出来切るので是非平時に確認しておきましょう。

また、地域防災拠点の防災備蓄庫には、発災時の救助・救出活動や避難生活の維持等のため、のこぎり・バール・ジャッキ・エンジンカッターなど人命救助のための防災資機材をはじめ、乾パン・水缶詰などの食料等が備蓄されています。詳しくは備蓄品一覧で確認できます。

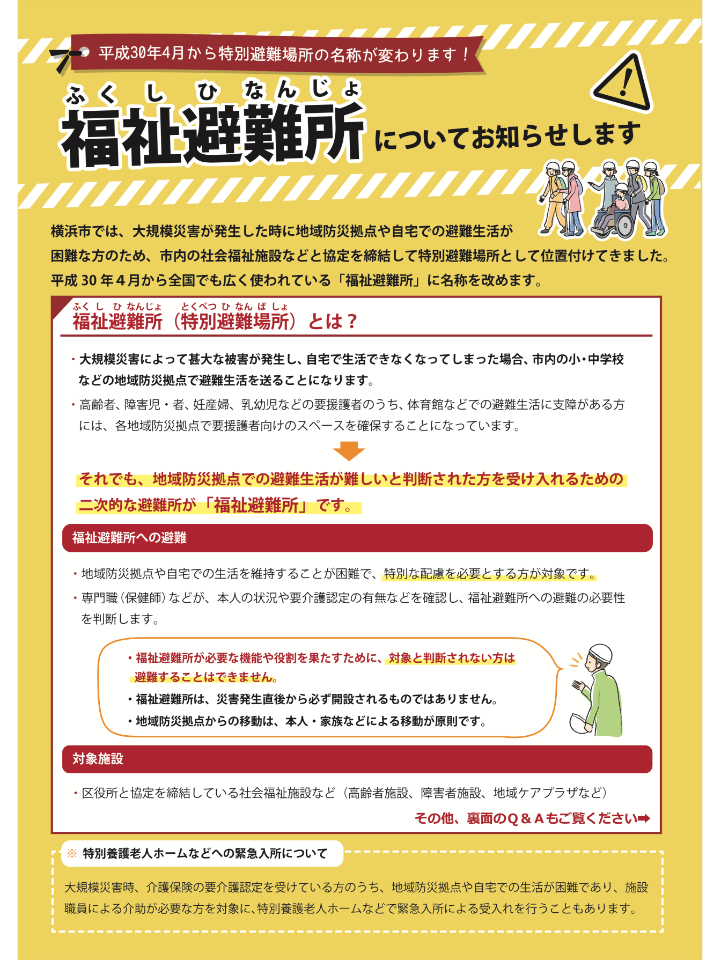

福祉避難所

出典:横浜市

今まで地域防災拠点や自宅での避難生活が困難な方のために、市内の社会福祉施設などと協定を締結して「特別避難場所」と位置付けてきた場所を、横浜市では平成30年4月から全国でも広く使われている「福祉避難所」に改められました。大規模災害によって甚大な被害が発生し、自宅で生活できなくなってしまった場合・高齢者、障害児・者、妊産婦、乳幼児などの要援護者のうち、体育館などでの避難生活に支障がある方には、各地域防災拠点で要援護者向けのスペースを確保することになっています。

それでも、地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方を受入れるための二次的な避難所が「福祉避難所」です。専門職(保健師)などが、本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、福祉避難所への避難の必要性が認められた場合のみ利用可能となります。

- ★災害時要援護者支援ガイド

- 災害時要援護者支援ガイド(横浜市福祉局)

- 被災時障害者のためのサイト(NHK)

- ★横浜ベイエリアの福祉避難所

- 福祉避難所(特別避難場所)(神奈川区)

- 福祉避難所(特別避難場所)(西区)

- 福祉避難所(特別避難場所)(中区)

- 福祉避難所(特別避難場所)(南区)

ペット「同行避難」と「同伴避難」について(ペットの災害対策)

出典:横浜市

災害時に自分自身や家族の安全確保と同じく、大切なペットの安全確保も普段から考え備えておく必要があります。十分な水や食料の他、常備薬等も用意し、避難所や避難ルートを確認しておく等、いざというときに慌てないように、ペットに基本的なしつけをし、備えておきましょう。避難するときは、ペットと一緒に避難(同行避難)できるよう、日頃からキャリーバックやケージに入ることなどに慣れさせておくことも必要です。

いずれのケースもここで言う「ペット」とは、基本的に犬や猫のことを意味しています。東日本大震災を契機に、ペットの災害対策の必要性が課題になり、「ペットの災害対策」(環境省自然環境局)がまとめられて、「人とペットの災害対策ガイドライン」が平成30年2月27日に公表されました。また、それに基づいて各自治体もそれぞれの対応策がまとめられています。横浜市においては、「災害時のペット対策」(横浜市)というガイドラインが策定されており、それに基づいて各自治体の運用が定められています。現在では、東日本大震災を教訓に、ペットと「同行避難」することが基本と定められています。

筆者は、大の愛犬家のため災害時において愛犬と一緒に安全を確保して、少しでも快適に過ごせることが何より大切なことです。災害時においてはペットに対する理解が得られない問題も多くあり、ペット対応の防災拠点として指定されているにも関わらず受け入れ拒否をされるケースも発生しています。しかし、国を始め横浜市やそれぞれの区でもきちんと対応策を準備して運用が始めってきたことはとても心強いです。これが浸透して行き、数奇な目で見られない状況になることを願っています。皆さんも、きちんとガイドラインを理解して、ペットが苦手な方や体質的に受け入れられない方に迷惑がかからないように、ペットと一緒に準備しておきましょう。

- ★各自治体のガイドライン

- 災害時のペット対策 ~ペットとの同行避難ガイドライン~(横浜市)(PDF:8,658KB)

- 災害時のペット対策(神奈川区)

- 災害時のペット対策(西区)

- 災害時のペット対策(中区)

- 災害時のペット対策(南区)

- ★救援機関

- 公益社団法人日本愛玩動物協会(被災ペット支援活動)

- 横浜市獣医師会

-

◆災害時動物救援活動拠点「動物救援センター」(横浜市認定)

大規模災害発生時、横浜市獣医師会などからなる動物救援本部によって必要に応じて設置されるもの。飼い主とはぐれたペットや負傷動物、被災のため飼育が困難となった動物の保護などを目的としている。

- ★動物救援病院

-

大災害発生時に横浜市獣医師会により、会員動物病院(約250箇所)に応援活動が要請されます。被害を免れて受け入れ可能なところが開設されます。こちらから病院検索が出来ます。ただし、どれが受け入れ病院かを知ることはここではわからないため、最寄りの病院が見つかったら、電話で問い合わせる必要がありそうです。

- ★その他情報

- 神奈川動物ボランティア連絡会(NPO法人KAVA)

- ペット同行で避難訓練(タウンニュース)

- ペットの防災(クルマに関する注意喚起)(日本自動車連盟 JAF)

- ドコノコ(アプリ)迷子の犬・猫を登録して利用者同士で情報を共有できる

妊婦さん・赤ちゃんを持つお母さん・女性の支援

出典:Trim株式会社

被災時には、母子ともにストレスを受けて体にも変化が出る場合があるそうです。お風呂に入れなかったり、飲料水や食事も平時に比べるとバランス良く摂取することが出来なくて、健康面や衛生面でも不安になるケースもあるかと思います。そうした状況下において、赤ちゃんの授乳に関してどうしたらいいのかを解説してくれている頼れる情報を集めました。かかりつけのお医者さんに相談できない場合など、参考になると思います。

また、避難所以外に利用できる授乳室が近くにあるかもしれません。被災を受けていない安全な場所に限定はされますが、一つの選択肢として考えておくのも良さそうです。ただ、被災時は通常よりも防犯の観点から必ず誰かに付き添ってもらったりするなど身の安全の確保にもいつも以上に気をつけてください。

余談ですが、警視庁警備部災害対策課(旧Twitter)によると、「非常用備蓄食と言えば缶入り乾パンを思い浮かべる方も多いと思います。非常時には缶を器代わりにして牛乳や水を入れ乾パンを浸せば10分位で即席離乳食ができます。柔らかくなるので高齢者の方にもお勧めです」だそうです。ご参考までに。

- ★被災時の妊婦さん・乳幼児を持つお母さん・女性の皆さんへの助言

- 妊婦さん・赤ちゃんを持つお母さん・女性の皆様へ(日本助産師会)

- 地震や水害にあった母乳育児中のお母さんへ(PDF 災害時の母と子の育児支援 共同特別委員会)

- 災害時における乳幼児の栄養支援の手引き(PDF 2019年1月改訂 日本栄養士会)

- 災害時の乳幼児栄養の支援情報(母と子の育児支援ネットワーク)

- 被災時の授乳どうしたら?哺乳瓶の代わりは紙コップで(PDF 母と子の育児支援ネットワーク)

- 「mamaro」授乳室・おむつ交換台検索

災害拠点病院

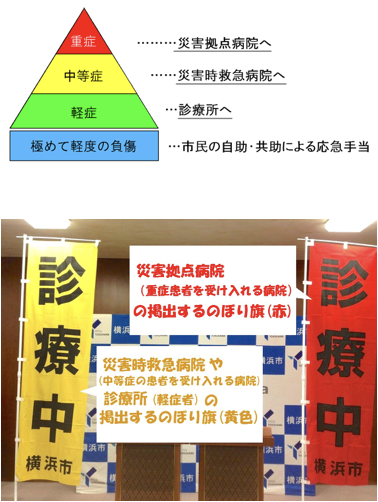

災害時の横浜市の医療体制については、横浜市の災害時の医療提供体制(横浜市医療局)で知ることが出来ます。緊急度や重症度に応じて、それぞれの受け入れ機関が策定されています。発災後は、市が病院ごとの受入可否等の情報をとりまとめ、避難所等へ連絡が入ります。

- 災害拠点病院

-

「災害拠点病院」は、災害時に後方医療機関として地域の医療機関を支援する機能を有し、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院です。横浜市内では、13病院が指定されています。

横浜駅周辺(西区)には無く、みなとみらい(中区)には「けいゆう病院」(Google Map)、新山下(中区)には「横浜市立みなと赤十字病院」(Google Map)、浦舟町(南区)には「横浜市立大学附属市民総合医療センター」(Google Map)の3つがあります。

※災害時に被災を免れ、診療が可能な場合は「診療中」を表す赤い旗が掲げられます。

- 災害時救急病院

-

「災害時救急病院」は、災害拠点病院以外の病院で、災害時に被災を免れた場合に、主に中等症の負傷者受入れについて協力いただく病院です。

受け入れ先の病院は、災害時救急病院一覧(令和6年10月31日時点、PDF:280KB)に掲載されています。

※災害時に被災を免れ、診療が可能な場合は「診療中」を表す黄色い旗が掲げられます。

- 軽傷の場合

-

上記以外の入院を要さない「軽傷」の場合は、負傷者等の受入れが可能な診療所に行くことになります。

また、「極めて軽度の負傷」については市民による自助、共助によって応急手当てを行うこととなっています。

- ★各区の災害医療体制に関する問合せ先

- 神奈川区役所 福祉保健課(電話 045-411-7163)

- 西区役所 福祉保健課(電話 045-320-8436)

- 中区役所 福祉保健課(電話 045-224-8330)

- 南区役所 福祉保健課(電話 045-743-8267)

AED(自動体外式除細動器)について

AED(自動体外式除細動器)がここ数年のうちに一気に普及して、街中のあちこちに設置されているのを見かけるようになりました。平成21年4月1日から、横浜市救急条例により一定規模以上の建物や、スポーツ施設、駅舎などに、AEDなどの救急資器材を整備することが義務化されたためです。AEDについては、「AED(自動体外式除細動器)とは」(横浜市医療局)に詳細が掲載されています。

心臓突然死は、しばしば心室細動という重症の不整脈によって引き起こされ、急速に死に至る極めて危険な状態となります。その唯一の治療法は、電気ショックによる除細動でAEDを素早く活用することが大切です。AEDは、医師など医療専門職以外の方でも安全に除細動が行えるようになりました。使い方は、「AEDとは」(横浜市消防局)のページの中ほどで確認することが出来ます。とはいえ、いざという時にパニックに陥らずに正しく利用できるように一度救命講習会を受講しておくことをお勧めします。

- ★AED設置場所の検索はこちらから★

- 日本救急医療財団全国AEDマップ(WEBサイト)

- 日本全国AEDマップ(WEBサイト)

- 日本救急医療財団「QQMAP」(iPhoneアプリ)

- 日本全国AEDマップ(iPhoneアプリ)

- 日本全国AEDマップ(Androidアプリ)

- ★講習会のご案内

- 横浜市消防局

- 日本赤十字社神奈川県支部

応急給水拠点(横浜市水道局)

出典:横浜市

水道局では、災害用地下給水タンク、配水池、緊急給水栓を災害時給水所として整備しています。詳しくは、災害時給水所(横浜市水道局)に掲載されています。さらに、以前は「スイスイまっぷ」(応急給水拠点検索システム)を利用すれば、特定の住所から最寄の災害時給水所を検索できたのですが、水道局に問い合わせしたところ、今回のリニューアル時に「廃止」されたそうです。新しいシステムを検討中とのことですが、現在はアナログですが、「災害時給水マップ」を活用ください。災害に備えて、ぜひ一度、ご自宅から最も近い災害時給水所をご確認ください。観光客など土地勘のない人にはわからないので、早急に新しいシステムを開発してほしいものですね。

また、無料のスマートフォン・地図アプリケーションロケスマ「横浜市の災害時給水所」マップを利用して、災害時に発災直後から利用可能な、災害時給水所(災害用地下給水タンク134基)を簡単に確認することができます。

- <水道局からのお願い>

- 災害時の水の備えとしては、家庭や職場における水の備蓄も欠かせません。一人1日3リットル、最低3日分で合計9リットル以上を目安として、水を備蓄していただくようお願いします。※2人家族の場合18リットル以上、3人家族の場合27リットル以上程度が目安です。

- 各災害時給水所では、給水を受けるポリ容器等の用意はありません。給水用の容器についても、日頃から準備していただくようお願いします。

- 水道局では災害時の保存飲料水として「備蓄飲料水 横浜水缶」を昭和 56 年から販売していましたが、令和3年2月28日(日曜日)をもって終了しました。お問い合わせは、「水道局お客さまサービスセンター」(電話:045-847-6262)へ。

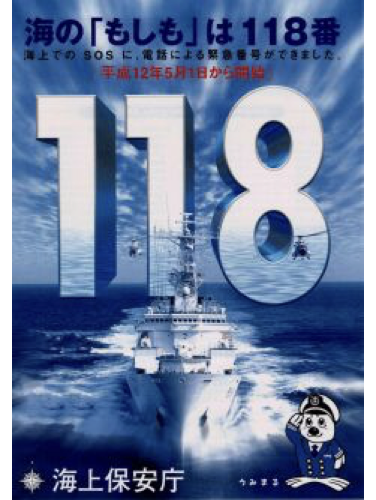

海上における安全対策(海上保安庁)

出典:海上保安庁

横浜のベイエリアでお出かけの際に、ぜひ覚えておきたいのが海上保安庁への緊急通報用電話番号「118」です。海難事故に遭遇した、または目撃した場合のほか、油の排出を発見した、不審船を見かけた、密航・密輸に関する情報を得た際などに通報することができます。横浜港では観光船に乗る機会も多いため、いざという時に備えておくと安心です。

また、ジェットスキーやプレジャーボートの操縦、SUPなどのマリンスポーツを楽しむ際にも活用したいのが、海上保安庁が提供する「海の安全情報(沿岸域情報提供システム)」です。潮の状況や風向きなどの気象情報をはじめ、船舶海難速報やマリンレンジャー人身海難速報の提供、季節ごとの海難発生傾向と対策の情報などが確認できます。また、「緊急情報配信サービス」に登録すると、緊急情報が発生した際にメールで通知されます。これらの情報を活用して、海のレジャーを安全に楽しんでください。

さらに、2025年1月18日から、新たに「Live118」というシステムの運用が始まりました。これは、通報者のスマートフォンで撮影した映像をリアルタイムで運用司令センターと共有できる仕組みで、音声や文字だけでは伝えにくい現場の状況を、より正確に伝達できるようになります。いざという時に備えて、ぜひ覚えておいてください。

災害時の安否確認と備え

被災時に家族や大切な人の安否を確認できる災害用伝言板サービスを、各通信会社が提供しています。契約している携帯電話会社や固定電話会社のサービスの利用方法を、平時に確認しておきましょう。ただし、MVNO(いわゆる格安スマホ・格安SIM)では、こうしたサービスは提供されていません。一方で、MNO(大手キャリア)のahamo、irumo、LINEMO、Y!Mobileでは災害時に伝言板サービスを利用できます(povoとUQ mobileは未提供)。対象外のスマホや固定電話を利用している場合は、NTT東日本の伝言サービスや各社のWEBサービスを活用してください。

また、iPhone(5s/5c以降、SIMフリー版含む)およびNTT docomo、au、SoftBankが販売するスマートフォンは、「緊急地震速報」「防災情報」「Jアラート(ミサイル発射情報)」を受信できます。iOSには「緊急速報」の通知機能が組み込まれているため、「設定」>「通知」を開き、画面下の「緊急速報」がオンになっているか確認しておきましょう。詳しくは、公式のAppleサポートページをご参照ください。

格安スマホ(MVNO)を利用している場合でも、iPhoneはすべてのモデルで、Androidは対応機種であれば、緊急速報の通知を受信できます。iPhoneの設定方法については、公式のAppleサポートページでも確認できます。

格安スマホを利用していて、緊急速報の受信ができない機種をお使いの方は、ゲヒルン社の「特務機関NERV 防災アプリ」や、Yahoo! JAPANの「Yahoo!防災速報アプリ」をインストールしておくと安心です。また、docomo、au、SoftBank(MNO)の専用災害用アプリを活用することで、さまざまなサービスを受けることができます。いざという時に慌てないよう、普段から使い方を確認しておきましょう。

詳細な技術的解説については、株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)による「格安スマホ」MVNOと緊急速報・災害時伝言板(2018年度版まとめ)で読むことができます。

- ★携帯電話会社

- 【NTT docomo】docomo災害用キット

- 【au】au災害対策

- 【SoftBank】災害用伝言板

- 【Y!Mobile】災害用伝言板サービス

- 【Rakuten Mobile】災害用伝言板

- ★固定電話やWEBサービス

- 【NTT東日本】災害用伝言ダイヤル(171)

- 【NTT東日本】災害用伝言板(web171)

- 【Google】Google パーソンファインダー (安否情報)

ご契約キャリアの無料Wi-Fiの利用と注意点

ご利用中のスマホがNTT docomo, au, SoftBank, Y!Mobileの回線を利用している場合、それぞれのキャリアが提供する公衆Wi-Fiサービスを無料で利用できる場合があります。現在は、docomoとauの提供する無料Wi-Fiスポットは回線契約の有無に関わらず、「d Wi-Fi」(dポイントクラブ会員向け)や「au Wi-Fiアクセス」(Pontaパス会員向け)などのサービスに登録することで利用できる仕組みになっています。一方で、SoftBankとY!MobileのWi-Fiスポットは引き続き回線契約者向けのサービスとして提供されています。いずれも利用には初期設定が必要ですが、一度設定すれば、街中のカフェなどで「docomo Wi-Fi」「au Wi-Fi」「SoftBank Wi-Fi」などのステッカーを見かけた際に、スムーズに接続できます。こうしたWi-Fiを活用することで、パケット使用量を気にせずにネットを利用することができます。

また、大災害に見舞われた際には、避難所などに各キャリアが臨時のWi-Fi設備を設置することがあります。こうしたWi-Fiは、通常の公衆Wi-Fiと同様にセキュリティ対策が施されているため、安心して利用できます。最近では、後述する「00000JAPAN」が開放されることも増えていますが、こちらは緊急時に多くの人が利用できるようにするため、セキュリティ対策が施されていません。状況に応じて賢く使い分けましょう。より詳しい内容は、ご契約中の携帯電話各社へお問い合わせください。

- 【NTT docomo】

-

以前は、NTT docomoと契約している方を対象に「docomo Wi-Fi」が提供されており、Wi-Fiネットワーク(SSID)「0000docomo」(WPA2)を利用することで、街中の対応スポットで手軽に接続できました。さらに、SIM認証対応エリアでは、アプリの設定やユーザID・パスワードの入力が不要で、自動的にWi-Fiに接続される仕組みになっていたため、意識せずに利用できていた方も多かったかもしれません。しかし、この「docomo Wi-Fi」は2022年2月8日をもってサービス提供を終了しました。

現在、ドコモのWi-Fiサービスを利用するには「d Wi-Fi」への申し込みが必要です。d Wi-Fiは回線契約がなくても「dアカウント発行」「dポイントクラブ入会」「dポイントカード利用登録」を行うことで利用できます。SSIDは従来と同じく「0001docomo」「0000docomo」で提供されており、全国のカフェやコンビニ、ファストフード店などで利用可能です。街中の「d Wi-Fi」ステッカーが貼られている施設・店舗が目印となっています。

また、d Wi-Fiはセキュリティ対策が施されているのも大きな特徴です。街中にある暗号化されていない公衆Wi-Fiでは、通信が盗聴やのぞき見される危険性がありますが、d Wi-Fiではアクセスポイントとの通信がWPA2方式で暗号化されており、安全に利用できます。特に個人情報を含む通信を行う際には、こうしたセキュリティ対策のあるWi-Fiを利用することが重要です。

災害時にも役立つWi-Fiスポットですが、事前に手続きを済ませていないと利用できません。平常時のうちにd Wi-Fiの登録や設定を済ませておき、必要な時にすぐに使えるようにしておきましょう。

- 【au】

-

以前は、auと契約している方を対象に「au Wi-Fi SPOT」が提供されており、Wi-Fiネットワーク(SSID)「au_Wi-Fi2」(WPA2エンタープライズ)などに自動接続できる仕組みになっていました。特にiPhoneやiPadなどの4G LTE対応機種では、あらかじめ接続情報が組み込まれていたため、設定を意識することなく利用できた方も多かったかもしれません。しかし、「au Wi-Fi SPOT」は2023年12月13日をもってサービス提供を終了しました。

現在、auのWi-Fiサービスを利用するには「au Wi-Fiアクセス」アプリのインストールが必要です。au Wi-Fiアクセスは、au回線を契約していなくても「au PAY」の利用登録、または「Pontaパス(旧auスマートパスプレミアム)」に加入することで利用できます。au Wi-Fiアクセスは、自動接続機能により、国内約10万カ所以上のWi-Fiアクセスポイントを使い放題で利用できます。

au Wi-Fiアクセスが提供するWi-Fiスポットは、通信がWPA2方式で暗号化されており、一般的なフリーWi-Fiのように通信の盗聴や覗き見のリスクが高いものとは異なり、比較的安全に通信できます。

さらに、Pontaパス会員(有料)の場合は、フリーWi-Fi自動保護機能(VPN)をスマホ・パソコン各1台ずつで利用できます。これにより、通信内容が暗号化されていないフリーWi-Fiも保護され、安心して利用できます。パスワード設定のないフリーWi-Fiや公共のWi-Fiに接続する際も、au Wi-FiアクセスのVPN機能によって通信の盗聴を防ぐことができます。普段からWi-Fiを利用する機会が多い方にとって、こうしたセキュリティ対策が施された環境を活用することは、より安全なインターネット利用につながります。

現在の「au Wi-Fiアクセス」は、従来の「au Wi-Fi SPOT」と異なり、事前の登録と設定が必要となります。平常時のうちにアプリのインストールや初期設定を済ませておくことで、必要なときにスムーズに利用できるようにしておきましょう。

- 【SoftBank】

-

ソフトバンクとご契約の方は「ソフトバンクWi-Fiスポット」がご利用になれます。ご利用可能なWi-Fiネットワーク(SSID)は、「0001softbank」(WPA2-PSK)か「0002softbank」(WPA2エンタープライズ、5GHz帯)のいずれかです。「ソフトバンクWi-Fiスポット」は自動ログイン機能を提供しています。なお、BBモバイルポイントへの接続サービスは、2022年6月30日(木)に終了しました。

- 【Y!Mobile】

-

Y!Mobileとご契約の方は「ソフトバンクWi-Fiスポット」がご利用になれます。サービス内容は上記ソフトバンクと同じです。

災害時無料Wi-Fi「00000JAPAN」の利用と注意点

大規模災害や大規模な通信障害が発生した際、通信事業者各社が提供する公衆Wi-Fiスポットが無料で開放される仕組みがあります。これが「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」です。SSID「00000JAPAN」に接続することで、誰でもインターネットを利用できるようになり、被災者の安否確認や情報収集を支援する目的で運用されています。この取り組みは、東日本大震災の経験をもとに、2014年に「一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)」が策定したガイドラインに基づき運営されています。

初めて実用化されたのは2016年の「熊本地震」で、このとき、大手通信事業者が協力して「00000JAPAN」を商用環境で初めて提供しました。以降も「西日本豪雨」「北海道胆振東部地震」「令和2年7月豪雨」「能登半島地震」など、さまざまな災害時に開放され、被災者の通信手段として活用されてきました。また、2023年5月のガイドライン改訂により、大規模通信障害が発生した場合にも「00000JAPAN」の開放が可能となっています。

ただし、利便性を優先するために「00000JAPAN」にはIDやパスワードの認証手続きがなく、通信の暗号化もされていません。そのため、通信内容が盗聴されたり、悪意のある第三者による偽のWi-Fiアクセスポイントを利用した情報搾取のリスクがあります。内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)も、このようなリスクを警告しており、「00000JAPAN」を利用する際は、個人情報やパスワードの入力、ネットバンキングの使用などは避けるよう推奨しています。

また、「00000JAPAN」はモバイルネットワークの代替として提供されるものではなく、公衆Wi-Fiスポットが設置されている場所でのみ利用可能です。利用可能なスポットや開放状況は「無線LANビジネス推進連絡会」の公式アナウンスを確認してください。

このようなリスクを回避するため、災害時に備えてVPNアプリやサービスを事前に準備しておくと安心です。VPNを利用することで、通信内容が暗号化され、盗聴のリスクを大幅に低減できます。また、可能であればキャリアが提供するWi-Fi(「d Wi-Fi」「au Wi-Fiアクセス」など)を利用するほうが、安全性の面では有利です。携帯電話回線が通じる場合は、できる限りモバイル回線を利用することも推奨されます。

「00000JAPAN」は、あくまで緊急時の一時的な措置サービスのため、動画視聴やオンラインゲームには適していません。特に避難所などの限られた通信環境では、多くの人が同時に利用するため、インターネットの速度が低下することがあります。必要な情報収集や安否確認を優先し、緊急時の通信手段として適切に活用するよう心がけましょう。

水害にあったら

出典:震災がつなぐ全国ネットワーク

台風や豪雨などにより洪水などで水害にあってしまった際に、どう対処していけばいいか、どこから手をつければいいのか、何に注意しなければいけないかを震災がつなぐ全国ネットワーク「震つな」というグループが「水害にあったときに」~浸水被害からの生活再建の手引き~でまとめて公開してくれています。各種メディアやSNS上でも多く取り上げられおり、中でもBuzzFeedのサイトでは見やすいように掲載されています。実際に被害に遭ってしまったら、落ち着いて読むことも難しいかもしれませんが、一読をオススメします。

また車が水没してしまった場合の対応として、国土交通省の公式アカウント(@MLIT_JAPAN)で、【大雨で浸かったクルマ、水が引いても使用しないで】と題して、見た目は大丈夫そうでも、感電事故や車両火災の危険があるそうで、「自分でエンジンをかけない」「バッテリーのマイナス側のターミナルを外して」と具体策を示しています。自動車情報誌「ベストカー」公式アカウント(@bestcarmagazine)では、目安として「ドア下端」を挙げています。フロアには各種配線が設置されており、水に浸った場合、再始動によって感電や発火のおそれがあるとのこと。「移動の際は最寄りの自動車会社や消防署に連絡を」としています。

さらに、経済産業省ホームページでは「水没した太陽電池発電設備による感電防止についてのお願い(周知)」と題して、「崩れた太陽光パネルがある場合、〈絶対に素手で触らないでください〉やむをえない場合は、〈ゴム手袋など絶縁性の手袋を使用し、パネルは裏返しにする〉を徹底してください」と注意を促しています。

言葉では言い表せないほど大変な状況だと思いますが、二次被害に遭われぬよう安全に復旧活動ができるようにご活用ください。

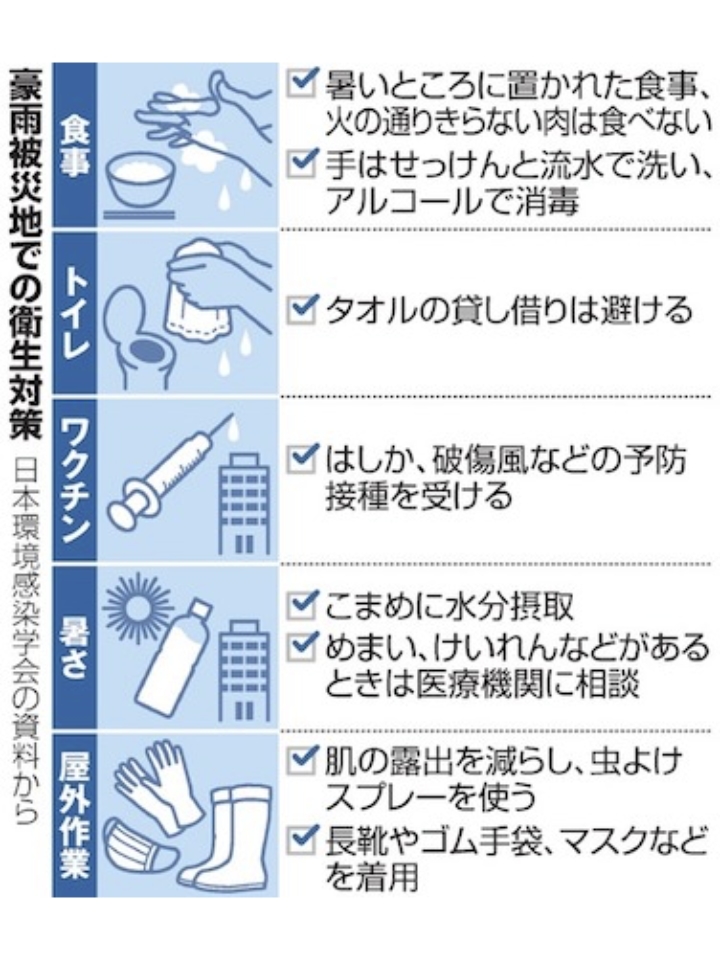

感染や食中毒から身を守る消毒方法

出典:日本環境感染学会

一般社団法人日本環境感染学会によると、被災地・避難所での生活が長期化すると、様々な感染症が発生しやすくなるそうです。 また、瓦礫の撤去や復旧復興作業において、注意が必要な感染症もあるとのこと。同学会では「平成30年7月豪雨における感染症予防について」で、個人でできる感染症の予防方法を公開しています。

横浜市でも「水害時の衛生対策と消毒方法」(横浜市健康福祉局)を公開しています。また、食中毒・感染症等の事態が発生した場合には、横浜市保健所感染症・食中毒緊急通報ダイヤルまたは区福祉保健センターにご連絡ください。

- ★感染症・食中毒緊急通報ダイヤル

- 横浜市保健所(電話 045-664-7293)

- ★各区福祉保健センターの連絡先(夜間・休日)

- 神奈川区(電話 045-411-7195)

- 西区役所(電話 045-320-8498)

- 中区役所(電話 045-224-8181)

- 南区役所(電話 045-341-1111)

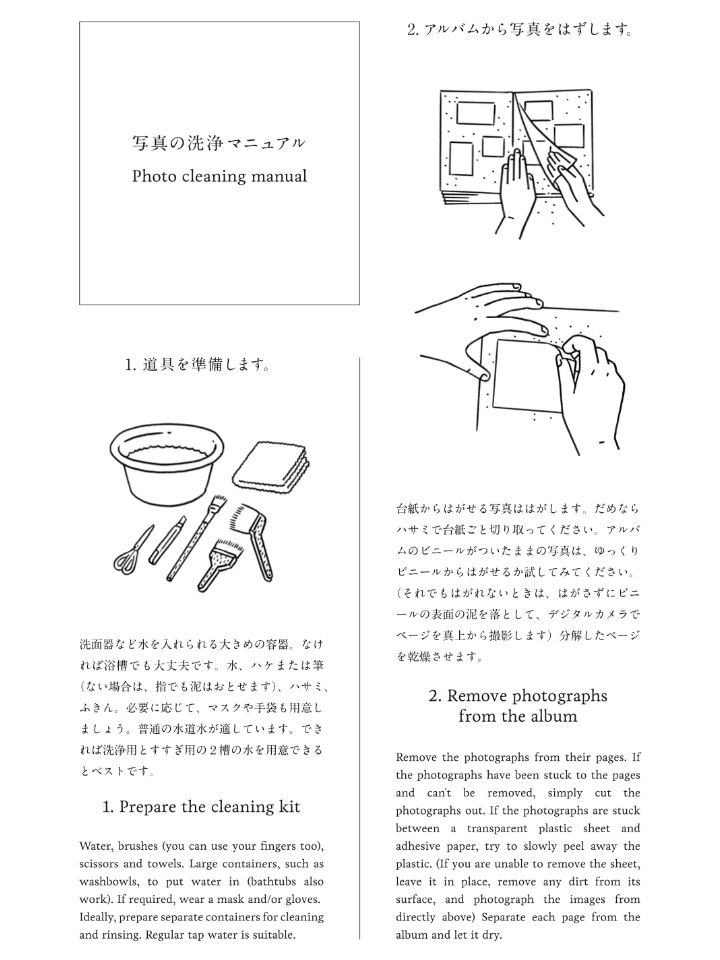

思い出の写真が水びたしになったら

出典:高橋宗正さん

デジカメが普及して、さらにスマホで写真を撮るのが当たり前の時代には無縁のお話かもしれません。けれど、まだ地方や実家などには昔の銀塩写真やアルバムがある家庭が多いと思います。思い出がたくさんつまった大事な写真が水災害で水浸しになってしまったら大変です。そんな際に、どのように洗浄すればいいかを写真家の高橋宗正さんがネット上で「写真の洗浄マニュアル」を公開しています。一枚一枚を洗浄するのは大変ですが、大切な思い出を救う方法として知っておくといいかもしれませんね。

道路通行実績情報(Yahoo!JAPAN)

出典:国土交通省

西日本を中心に記録的な大雨が続き、甚大な被害をもたらした「平成30年7月豪雨」では、各地で道路が寸断され、広島、岡山、愛媛の3県を中心に生活道路の復旧に時間を要しました。その後、令和5年3月には広島県内の462箇所の復旧工事がすべて完了したそうです。

大規模災害が発生した際には、避難のためにどの道路が通れるのかを把握することはもちろん、救援物資の輸送やボランティア活動のために移動できるルートを知ることも重要になります。現在、道路の通行状況に関する情報は複数の機関が提供しており、高速道路や都市高速、一般道路の通行止めや渋滞情報を確認できる「道路交通情報Now‼(日本道路交通情報センター)」、トヨタのテレマティクスサービスを利用して通行実績を確認できる「通れた道マップ」、国土交通省が提供する災害時の通行可能道路情報「通れるマップ」などがあります。また、高速道路の交通規制や渋滞状況を確認できる「ドラとら(NEXCO)」では、ライブカメラでの路面状況の確認も可能です。

また、横浜市では、震災発生時の緊急輸送のために「横浜市緊急輸送路」を指定しています。これは、消火・救助活動や救援物資の輸送、被災地支援に必要な車両が優先的に通行できるよう、高速道路や幹線道路を中心に整備されたルートです。行政機関や病院、港湾施設との連携を考慮しており、より広域的な移動を担う第1次緊急輸送路と、それを補完し相互に連絡する第2次緊急輸送路が指定されています。

大規模地震等が発生した際には、これらの緊急輸送路の道路啓開作業が最優先されるため、災害対策基本法に基づき、車両や障害物の移動・撤去が行われることがあります。道路の開通状況を把握し、適切な移動手段を確保することは、避難や支援活動を円滑に進めるためにも重要です。

これらの情報は、避難を続ける人だけでなく、現地へ支援に向かう人や救援物資を届ける人にとっても役立ちます。こうしたサービスは平時にも利用できますが、大規模災害時には新たに特設サイトが開設されることもあります。いざという時にスムーズに情報を得られるよう、普段から確認しておくと安心です。

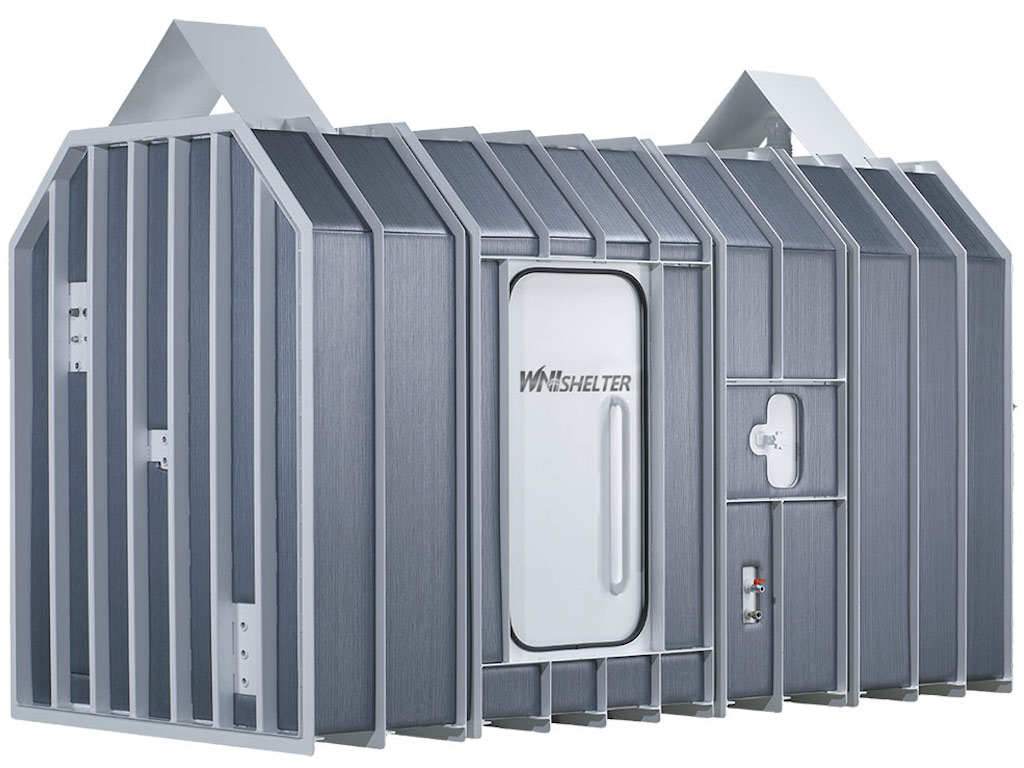

設置型核シェルター

マツコの知らない世界「防災グッズの世界」(2022年9月6日放送)で紹介された設置型の核シェルターです。屈強な家族でも敵わない災害からも絶対に守りたい方向けの究極のアイテムです。

番組では実際にスタジオに、放射性物質を遮断する設置型シェルター「最後の砦」680万円〜(放射性物質を遮断するシェルター)を持ち込んで紹介していました。大きな特徴としては、組み立て式で建物内に設置ができ、マンションにも入ります。現在は1人用から5人〜7人用の4サイズがあります。

「最後の砦」は、核爆発の核兵器の脅威、放射性降下物から家族を守るタイプの商品です。中はクッションマットが敷き詰められており、大人2人が足を伸ばせる広さで、非常食などを入れる収納棚を完備。そして、この核シェルター最大の特徴が空気清浄機です。それにより綺麗な空気を部屋に溜めることが出来ます。

Jアラートやサイレンが鳴ったら、急いで中に飛び込んで完全密封したら気圧を上げる必要があります。気圧を上げないと外から放射性物質が入ってきてしまうためです。いわゆる陽圧という状態にすることで外部の放射性物質を遮断します。

陽圧の仕組みは、室内の気圧を室外の気圧より高くすることで、空気の流れを室内から外にしか流れないように一方向にすることで、放射性物質を含む空気が入り込まないようになります。設置されている空気清浄機を起動すると室内の気圧が高まり、空気が室内から室外へと一方向のみに流れるようになり、放射性物質を含む空気が室内に入ってこない仕組みになっています。

ただ、陽圧に10分、20分かかっていたら間に合いません。「最後の砦」はスイッチを入れた瞬間に陽圧が始まり、わずか1.2秒で陽圧が完了するという優れものです。

番組では、さらに「ものすごいタイプ」の「地下用設置型核シェルター」も紹介されました。こちらは、分厚い鉄板で覆われた設備を地下に設置し周囲をコンクリートで固めるタイプのもので、核爆発の直撃に耐えられるというものです。2〜3人用で2,600万円〜ですが、サイレンが鳴ったらそこに逃げ込めば、コンクリートでちゃんとしておけば助かる可能性があるのだとか。ちなみに、大型の核シェルターは陽圧に10分ほどかかるそうです。

核シェルターを設置できるご家庭は限られてくると思いますが、番組では「大都市にお住まいの皆様は、こう言ったものもぜひご検討いただくような時代になってきているのかもしれない」と話していました。実際にかなり売れているそうです。また、防災アドバイザーの高荷さんは、番組で紹介したような防災グッズを「ぜひ、年に1アイテム1カテゴリずつ増やしていただければ。防災対策は短距離走ではなくて、一生続くマラソンのようなものですので」と締めくくっていました。

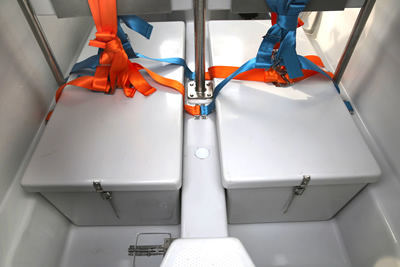

株式会社ミズノマリン タスカル4(+CAL4F)

最後にご紹介するのは、マツコの知らない世界「防災グッズの世界」(2024年11月5日放送)で紹介された津波シェルターです。

タスカル4(+CAL4F)は、これまで大人数向けに開発されてきた津波シェルターの技術を少人数家庭向けに最適化した最新モデルです。このシェルターは、災害時に家族の安全を確保するために設計されており、軽自動車1台分のスペースに設置可能なコンパクトサイズでありながら、高い安全性と信頼性を備えています。

このモデルの最大の特長は、不沈構造とセルフライディング設計です。水中で横転した場合でも自動的に元に戻る仕組みを搭載しており、浸水しても沈まない安心感を提供します。さらに、船体全周に衝撃を吸収する大型フェンダーを標準装備し、漂流中の衝突から守ります。これらの技術により、災害時においても高い防御性能を発揮します。

また、標準で4人分のシートベルトや収納スペースが備わっており、家族全員を守るための実用的な機能が充実しています。2カ所の水密ドアや昇降用ラダーは、避難時の迅速な出入りをサポートします。付属品には、防水ライトやアンカー、生存指導書など災害時に役立つアイテムが揃い、さらにオプションで非常食や救難信号装置を追加することも可能です。

「タスカル4」は軽自動車1台分のスペースがあれば設置可能で、設置場所の自由度が高いことも魅力の一つです。防災製品等推奨品として認定されているため、公的機関や企業だけでなく、個人家庭でも安心して導入することができます。

価格は198万円(税込)と、個人利用には高額に感じられるかもしれませんが、家族の命を守る価値を考えれば非常に合理的です。垂直避難が困難な地域や、自宅から離れにくい環境にお住まいのご家庭に特におすすめです。

津波や水害への備えとして、また家族の命を守る最後の防壁として「タスカル4(+CAL4F)」をご検討ください。

防災・災害時に役立つX(旧Twitter)

Twitterによる情報提供や情報発信が東日本大震災の時にとても役に立って注目を浴びました。それ以降、政府や各自治体の多くも公式アカウントを通じて、様々な有益な情報を発信するようになりました。普段はあまり見ないようなアカウントかもしれませんが、災害時にはフォローしておくと良さそうなものを下記にまとめました。

災害時に、避難所の状況を始め、どこが危険だとか、給水所がどこに設置されただとか、自衛隊によるお風呂が設置されたといった正に今起きている、知りたい情報が得られます。ご自身に関係のありそうなアカウントはこの機会にフォローしておくと、いざという時に役立つと思います。掲載順は、政府関係、東京、横浜、その他、の順に並べてあります。